在形式上,工鬥仍採取各政黨簽署、承諾訴求這一個傳統的形式,不過在實踐上,此一形式,早已經被玩爛掉了,政治承諾本身的意義不大,而此次藍綠主流政黨完全不配合,使得這個這樣的形式更加缺乏意義,工鬥國事會議的價值,反而更加落在社運參政的路線與方法的對話上。

在形式上,工鬥仍採取各政黨簽署、承諾訴求這一個傳統的形式,不過在實踐上,此一形式,早已經被玩爛掉了,政治承諾本身的意義不大,而此次藍綠主流政黨完全不配合,使得這個這樣的形式更加缺乏意義,工鬥國事會議的價值,反而更加落在社運參政的路線與方法的對話上。焦點事件記者孫窮理

總統及立委大選前,工運團體組成「工人鬥總統」行動,提出五大訴求,形式上,是要求各政黨提出回應,不過,從過去經驗觀察,這種「簽支票」的形式,政黨的回應與日後支票的兌現之間,往往存在巨大落差,台灣認同政治式的選舉,公共政策向來只是點綴,無關輕重。不過,各政黨對訴求的反應,可以觀察其意識形態以及對議題及群眾的重視程度,也並非完全沒有意義。

藍綠吞不下的硬核

政黨的回應,可以分成幾種類型,第一,是全然置之不理,這可以以國民黨、民進黨兩大黨,以及親民黨、台聯、民國黨為代表,第二,象徵性的出席五場論壇中的一場,其餘以書面回應,像是時代力量及樹黨,而人民民主陣線及綠黨社會民主黨參政聯盟(缺席一場),則全程參與討論與回應,這除了反映政黨與工鬥團體的重視程度外,也顯示它們與工鬥團體所代表的工運力量的親疏遠近。

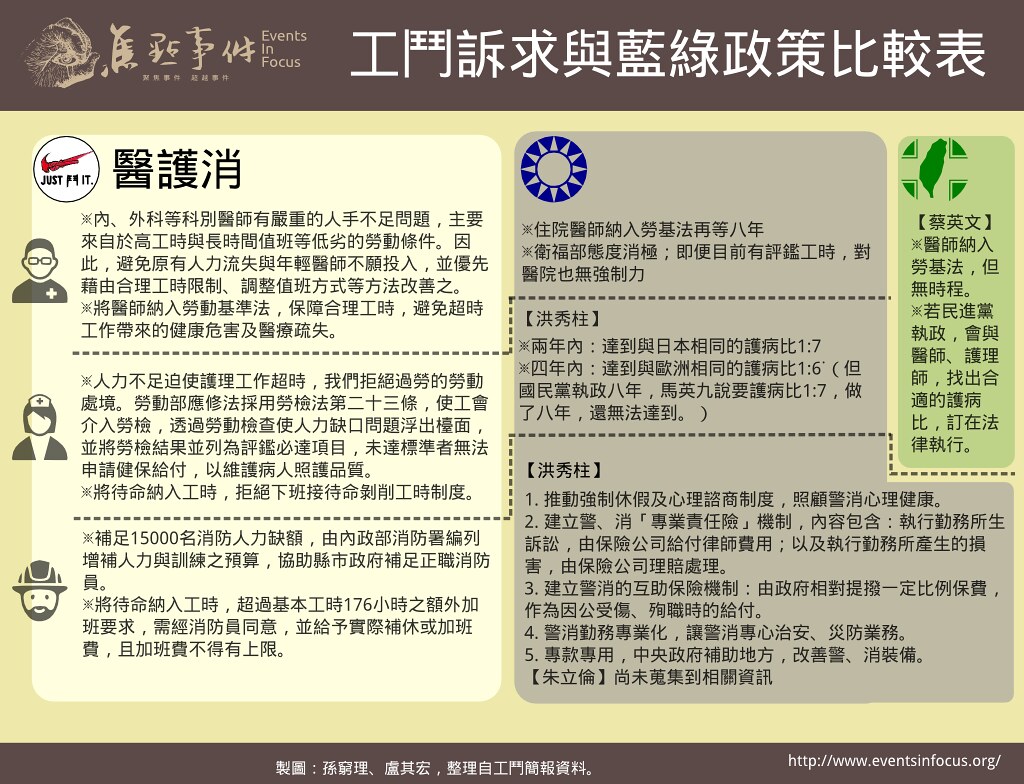

藍綠兩大黨雖未對工鬥訴求有所回應,不過相關政策的態度,仍可收集而得,所附圖片為工鬥所整理的藍綠相關政策,基本上,兩黨的意識形態相對工鬥團體在五大議題的核心關懷上比較,可以說無分軒輊,差距都很大。這一定程度顯示主流政治力量對工鬥揭示政治路線上的差異。

除掉工會的組織(人數下修)與罷工(擴及政治性罷工)訴求外,工鬥在年金、長照、醫護消及約聘僱的四大訴求,可以從中推出一條共同的軸線,那就是「大政府」的政治方向,在年金政策上,提出國家以稅收直接給付的基礎年金、由國家負擔、(包含外勞看護工在內的)政府聘僱的長照政策,並且在這些相關的服務體系(醫護消、約聘僱)裡,增強勞動者的保障。

此種政治方向,與藍、綠共同的「小政府」走向,產生明確的差異,這使得此次工鬥,除了單純「弱勢者」要求政府(準執政的政黨)照顧的發言位置,產生另外的政治效果,主流政黨難以僅提出個別政策回應。這種政治訴求上吞不下的「硬核」:即便個別地提出解決方案,其在政治路線上的落差,也不可能不被暴露出來,成為今年工鬥的重要特色。

市場與國家的詰辨

而在拒絕回應的主流政黨之外,工鬥國是會議的重點早已不在對訴求的承諾,甚至也不在政策的提出(畢竟,對於政治影響力不大的小黨而言,提什麼政策,也沒辦法落實),而在政策論述過程中,顯示出的路線辯論,例如,時代力量的林依瑩提出「營利性」的社區、走動性的長照服務構想,是將差異性、多元性的服務,寄託在市場,而非國家直接提供服務中來完成。

市場的問題,在進入市場者為了獲取利潤,節省成本(cost down)競爭,造成勞動的剝削、與服務的劣化,而因此產生長照商品的昂貴,使得沒有經濟能力的人無力負擔,造成服務提供產生階級的落差,因而也使得差異、多元的服務淪為空談(報導)。而在「大政府」構想下,由國家提供服務,首先碰到的,便是在此次工鬥中也尚未提出的稅制改革議題(錢從哪裡來),以及或許更重要的,國家在服務提供時,缺乏公共性,以及官僚化造成無法滿足差異化的需求的問題。

在年金政策上,工鬥與主張接近的綠社盟都提出了反對透過如「個人帳戶制(勞退新制、私校退撫)」,或者建立在錯誤假設上,對「隨收隨附制(如勞保、公教退撫)」的精算,造成國家手上,累積龐大退休基金的作法,「大基金」的問題,是透過由金融機構「代操」,造成基金私有化,並產生金融危機的不確定性、市場無法胃納過大的各種基金,造成薄利化;而樹黨主席潘翰疆認為政府不當干預造成基金虧損,並希望引入社會責任投資的概念(報導),則仍是在「大基金」構想下的產物,明顯地與工鬥的立場有所差距。

綠社盟好厲害,但會不會太厲害了些…

至於在這幾個議題上,與工鬥大政府路線最接近的綠社盟,由社民黨陳尚志、賴建寰,與綠黨陳婉娥、陳郁琦輪番上陣,鉤勒出一個完成度已經相當高的政策圖像(相對之下,能對話的空間反而少了),表現出十足的誠意,這一點的確不容易,不過對於成立時間尚短的社民黨,或者過去在這幾個議題上,較缺乏脈絡的綠黨而言,此種針對選舉政策的「惡補」,是不是真正能進入兩黨內部,真正成為具高度共識的政治路線,這還需要時間檢驗。

而此次大量各具社運脈絡的工作者,藉由綠社盟此一平台投入選舉,在政治操作、政策推動與政治路線等幾個範疇間的拿捏,也是一個考驗,如11月5日,針對「馬習會」,前往特偵組告發馬英九「外患罪」的政治動作,就引起是否走回戒嚴時代動輒以外患內亂「陰謀犯」誅心思維方式的批判(參考),在政治路線的選擇與政治市場的卡位角逐間,有所為有所不為的拿捏,恐怕不遜於政策的提出,政治動作足以破壞根基尚不穩固的政治路線選擇,此不可不謂之社民黨的重大考驗。

沒鞋穿的人,怎麼看穿草鞋的人?

相對於綠社盟,在工鬥國是會議中,不斷強調人人參選、面對政治的民陣,在「政治覺醒」的這一形式上的強調,遠遠地蓋過政治路線的提出,所提出的政見,若不是太過實驗性,只能視為一種假設性的提問(如「工人主權基金」),不能當作其真正的主張,又或者發言者過度偏重個人經驗,侷限性較大,未能整理出對該議題的完整看法。這固然是民陣在政治意識培力方法論的展現,但是此種發言的形式,也造成對話的開放性的不足。

要求弱勢者人人面對政治的工作方法,固然極其重要,但是還是得面對此種「培力」所產生的賦權效果,究竟是主觀的,或者客觀的?如果只是讓弱勢者主體「感受到」權力的提昇,在客觀上並沒有真正帶來權力提昇的效果,那麼這樣的政治實驗,其實也「不政治」,甚至是「反政治」的,例如,在對工會組織的討論上,在經濟鬥爭、頭人政治與制度帶來的官僚化影響下,工會不進步(這種問題絕不能推到勞動三法定得不好,這種事情上)怎麼辦?

穿草鞋的人很糟糕,鬥不過穿皮鞋的,所以面向底邊,去組織沒鞋穿的,這種行動的確別具意義,但是,要如何回過頭來,面對穿草鞋的人呢?如何打開對話的空間,在主觀的賦權,與客觀的權力提昇、擴大團結面中,找到一個平衡的方法,個體的經驗與政治意識的覺醒很重要,但是怎麼超越經驗的層次,形成集體行動,在客觀層面上產生奪權的效果,恐怕會是一個問題。