圖/文:王子豪

印尼是全世界已知鎳礦藏量最多的國家,主要集中在蘇拉維西(Sulawesi)、哈馬黑拉(Halmahera)、巴布亞(Papua)3個島註釋 。過去,鎳已被大量使用在製造不銹鋼。此外,鎳也是電動車電池的重要原料,並隨著近年全球電動車產業的發展,使得全球鎳需求更快速的上升。

依據美國地質調查局(USGS)的估計,全球鎳的礦藏量在1億3千萬噸以上,礦藏量最多的是印尼,約5千5百萬噸,為第二多的澳洲的2千4百萬噸的2倍多。 2024年的生產量,全球約3千7百萬噸,其中,印尼生產了2千2百萬噸,約佔6成。

印尼的鎳礦,集中在3個島(Sulawesi蘇拉維西、Maluku摩鹿加群島、Papua巴布亞島)的7個省(東南蘇拉維西、中蘇拉維西、南蘇拉維西、北摩鹿加、摩鹿加、西巴布亞、巴布亞)中。 其中,以Sulawesi礦藏最豐,原礦(Ore)估計有26億噸,Maluku次之,估計14億噸。

除了鎳礦的開採,印尼政府2014年開始禁止鎳礦出口,以發展印尼的冶煉業(參考)。於是,在可能是全球鎳礦最多的兩個島上,不只有滿地的礦場,更有兩個巨大的鎳業工業區:蘇拉維西的IMIP(莫羅瓦利工業區。或在華語中,更常以其主要投資者稱作「青山園區」),以及哈馬黑拉的IWIP(韋達灣工業區)。

印尼哈馬黑拉居民Adlun(攝影:王子豪)。

Adlun來自哈馬黑拉島中部,一個叫作Sagea的村落,並創立了一個叫Fakawele的社區組織,這個詞是「恢復」的意思,Adlun說,他希望能在這個高度資本、工業化的世界中,恢復一點村子的文化與生活,並試圖創造屬於村落的經濟。而隨著礦業的擴張,Fakawele也開始學習生態、水質的監測,來了解礦業的環境生態衝擊情況。

Adlun說,這原本是一座自給自足的島嶼,有的人捕魚,有的人耕作,有些人作點小生意,有些人當公務員,這樣的生活過了幾百年。直到礦業來了之後。

最早是在90年代,當時主要是對礦的探勘,所以影響還不大。2010年後,地方政府發出了很多採礦許可證。2014年是一個重要的時間點,當時印尼政府禁止原礦出口,讓礦業蕭條了一小陣子;但這也代表著,公司企業們勢必要在印尼當地,興建冶煉或加工廠。

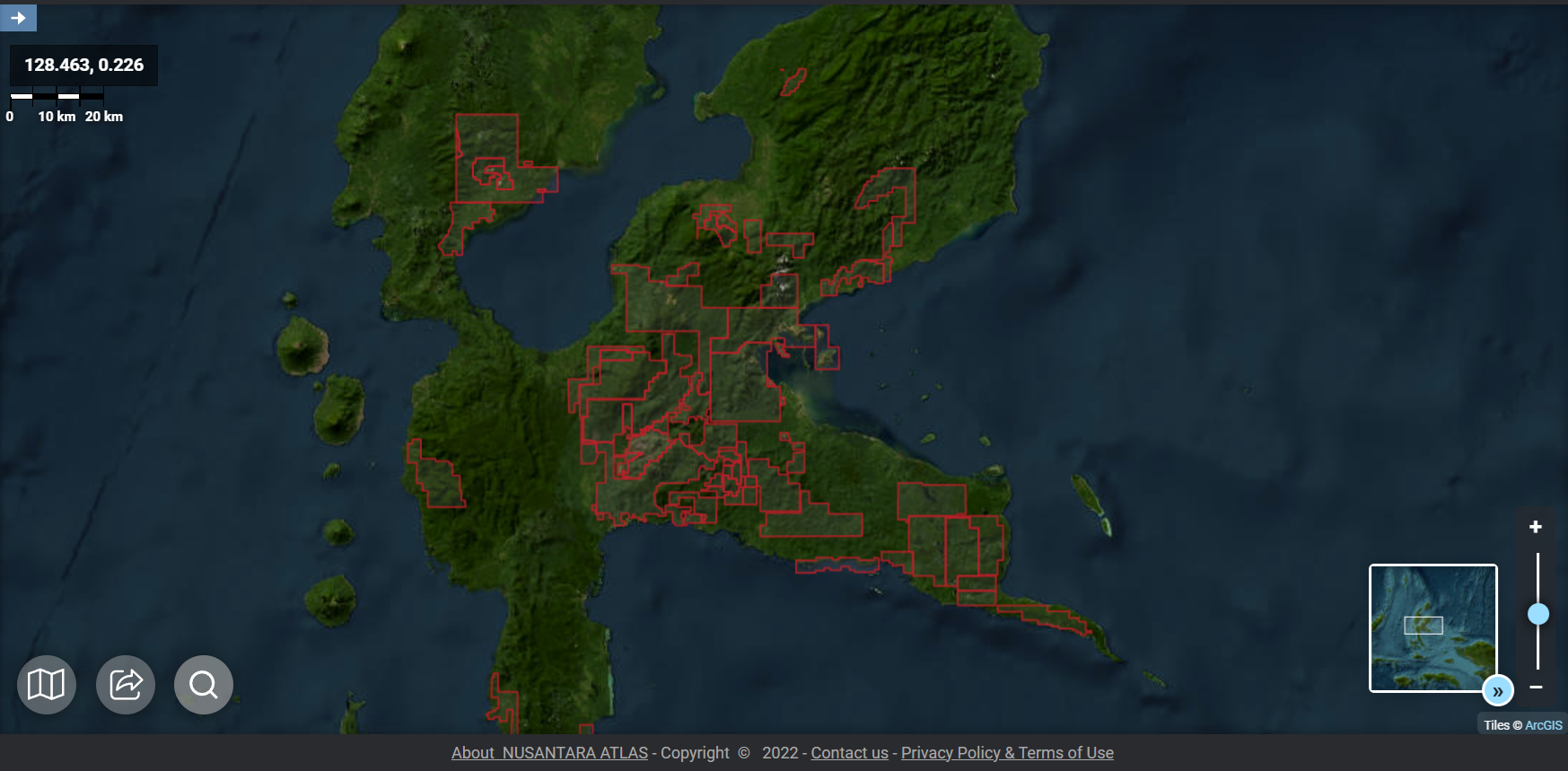

Aldun介紹,在哈馬黑拉的IWIP是一個綜合性的園區,包含了發電廠、採礦公司、冶煉廠,這些企業互相關聯,需要大量土地。在政府原本的規劃中,原本只分配給這個園區400到600公頃的土地,但隨著產業擴張,現在工業面積已達5,000公頃,而園區則希望能擴展到16,000公頃。另外在IWIP的園區範以外,還有其它的礦業公司,政府目前已在哈馬黑拉島上,發出了127張採礦許可證,總特許面積達65.5萬公頃。

哈馬黑拉島的礦業許可範圍。底圖為World imagery衛星圖,紅框為礦業許可範圍。(來源:Nusantara)。

Aldun說,礦業的到來,不只是改變了地景地貌,更改變了地方居民的生活條件。首先,是土地的流失,這些礦業公司對土地的購買與補償價格,大約是每平方公尺9,000到15,000印尼盾,換算台幣大概是20元。

失去土地的人,不能維持自給自足的生活,也必須適應更高的生活成本。沒有辦法自己耕種食物,就必須從島外購買食物,除了運輸成本外,這些飲食日常用品的售價,更會依著企業與在園區內工作者的條件而上漲。在園區工作的人中,本島人並不多,連同園區週遭的商店、旅宿等經濟,往往也是外島人在經營。Adlun認為,從經濟來說,本島人反而是被邊緣化的,讓原本貧困的人,落入更加貧困的生活。

礦業砍伐了大量的森林,影響生物多樣性。哈馬黑拉島、以及蘇拉維西島,位於「華萊士區」,19世紀中下葉,華萊士、里德克……等研究者,觀察到亞洲與澳洲有著不同的生物相,幾位研究者們分別劃出的界線圍繞交錯的區域,就被稱作華萊士區。作為生物相的交界域,這個區域混合了不同的生物相,更有許多特有種,在生物演化學的科學史上,有標誌性的意義。

上游的森林被砍伐後,水土保持被破壞,許多村落都面臨到嚴重的洪水問題。冶煉後的廢棄物,部分被拿去填海造地、蓋機場,而在海灘、漁類、和人體中,都驗出了砷、汞、鉈等重金屬。有些研究似乎顯示,地方居民受到的重金屬污染,似乎比園區內的人還嚴重。Adlun認為,這個現象可能源自飲食來源的差異,本地人更常吃本地生長的食物,卻也成為更嚴重的污染受害者。

WNII工人Johan展示他的工作環境(攝影:王子豪)。

Johan來自蘇拉維西,並在蘇拉維西的IMIP工作,任職於台灣企業「華新麗華」在印尼投資的印尼華新鎳業公司(WNII)。

鎳業工廠是危險的工作場所。去年,Johan有位朋友從高處的傳送帶墜落身亡,公司說是該名工人個人沒有遵守工作規則的問題,但Johan說,依照作業標準,在清潔傳送帶時、傳送帶要停止運作,但這條傳送帶一天24小時都沒停過,是誰的問題?

2023年底的聖誕節前夕,IMIP園區內的青山不鏽鋼有限公司發生熔爐爆炸,造成數十人死亡,是IMIP有史以來最嚴重的事故。比起爆炸、大火,更多死者的死因,是沒有逃生路徑,從高層跳下墜亡。在那之後,Johan說包括華新在內,IMIP園區內工廠才開始加裝樓梯。但對Johan來說,在這麼嚴重的事故後,他並沒有看到青山公司的資方有被足夠的究責,園區內所有工廠的職安文化,都仍十分不足。

冶煉廠中,到處是上百度、千多度的設備、原料、半成品。去年有一名工人,大面積嚴重燒傷。而對冶煉工人來說,工作服被飛濺灼洞、皮膚單點的紅腫燙傷,已是日常,而稱不上受傷。Johan說,公司給的裝備不足,工作服安全帽受損了仍一直用。公司雖然有發N95口罩,但Johan認為,N95對工廠內各種煙氣的防護不足,自備了全面防毒面具。

Johan也對廁所的條件非常不滿了。除了很髒、很臭,且千人規模的工廠只有12間廁所,數量完全不足以外,廁所裡沒有清潔用的水。Johan解釋,印尼人如廁後的習慣,並不是使用衛生紙,而是用水作清潔。對Johan來說,這間廁所不只是衛生環境糟糕,更顯示了對地方文化與生活習慣的不重視。

而在小小的廁所問題上,又衍生出了一個巨大的困惑。華新麗華於2020年,投資了這個座落在印尼、由中國青山集團開發IMIP園區內的鎳工廠。工廠內的廁所,是採一條溝式的蹲廁形式。在台灣,已經非常罕見這種一條溝式的蹲廁,卻在一個新建的台資工廠內出現;不過在中國,這仍是當代常見的形式。印尼華新鎳業公司的資本,確實來自台灣;但工廠的設計、興建、甚至是實際上的經營管理,到底是台灣的華新麗華、還是中國的青山集團?對Johan來說,他其實也無法從外表,分辨出台灣人和中國人的差別。

印尼哈馬黑拉原住民Said(攝影:王子豪)。

Said是印尼的原住民,來自馬哈黑拉島,家鄉一樣受到礦場擴張的衝擊。Said對當代世界,拋出了一個問題:「這是誰的故事」?

有人說,鎳被使用在電動車電池、電動車能減緩全球暖化,但Said說,他的村落中沒有電動車。他不知道,鎳被拿去了什麼國家、那些國家有沒有因此變得更好,但他知道,這些先進國家的人,就算因為鎳而變得更乾淨,也不會回來恢復印尼這塊被剝削的土地,「一切都只是一場生意」。