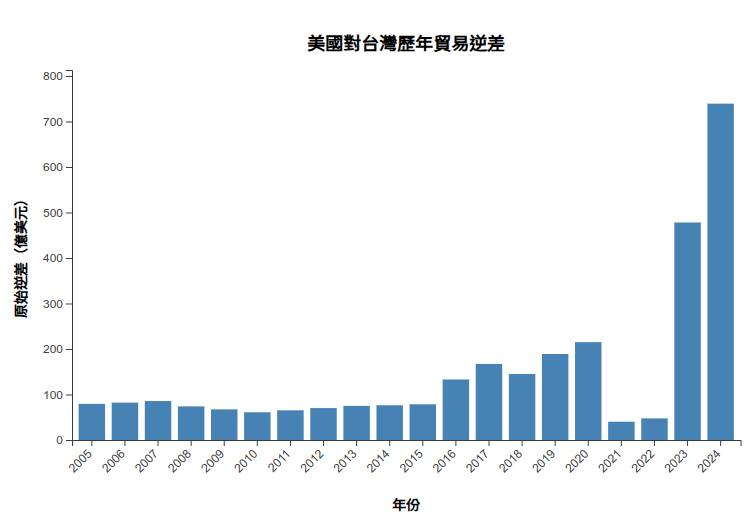

4/4行政院的記者會,對美國「對等關稅」提出了三點不合理的回應,其中最重要的部份,就是美方以「逆差」作為唯一的計算標準,而美國對台的逆差,從2018年的145億美元,快速擴增到2024年的739億美元,行政院的解釋是「原因是台商因應川普第一任期美中貿易衝突回流台灣,加上這兩年美國AI發展,美商對台系資通訊產品需求大增」。

我們實際上到美國國際貿易委員會(USITC)撈資料,做成歷年美方對台逆差的統計圖,可以印證行政院的這個回應,2018年(中美貿易戰)的確是一個重要的轉折點,而在經過2021、2022年兩年疫情之後,2023、2024美對台逆差,更呈現飛躍性地成長,這就是因為AI產業的快速成長了,因此,這個時候,用2024年逆差來計算「對等關稅」,對台灣來說,是極其不利的。

單一項目的影響有多大?根據經濟部到 Global Trade Atlas 撈出來的數據,2023年台灣輸美伺服器達73.4億美元,2024年前三季,就達到123.7億美元,不過這是「伺服器(HS貨號: 847150)」這一個品項,沒有把「AI伺服器」獨立出來,但如果我們比對AI產業快速增長前的2017年(0.5億美元)和2018年(4億美元)輸美伺服器的數據,就可以大概推估,這是「AI伺服器」爆發成長的影響了。

而2024年,只是前三季的數據,如果考慮到去年第四季,在川普當選預期關稅增加,而爆發的「拉貨潮」(也應該慶幸輝達的GB200伺服器延遲出貨了…),最終的數字,應該要比123.7億美元,還高出不少(Global Trade Atlas 要付費,我們就沒去撈全年數據了)。

對行政院來說,美方的對等關稅,沒有考慮2018年貿易戰下,台灣協助建立「非紅供應錬」,以及配合AI產業快速成長的任務,是「未實際反映台美經貿互補結構」,不過,這些難道美國不知道嗎?

現在川普政府要做的事情,包括要台積電赴美投資、入股英特爾、甚至未來的晶片關稅…等動作,不就正是要根本改變這個互補結構?從美國的角度看,對其經濟、軍事如此重要的產業,被他人牢牢抓住,是可以接受的事情嗎?相較於「關稅」,甚至「逆差」問題,川普更在意的,還是「全球產業練重組」,而AI產業練的調整,更是重中之重。