文:王子豪

3/20,網路上傳出3張由GHGSAT衛星,拍攝的台灣甲烷逸散圖片。「甲烷」是「天然氣」的主要成分,這顯示了台灣疑似有嚴重的天然氣逸散情況。

我們循線追查,一起事件獲得確認;一起事件得到解釋後,卻更讓我們疑惑;還有一起事件,無法追查到來源。如果不是衛星圖有誤,就表示有人隱瞞、甚至是至今無人知曉掌握的洩漏事件。

台灣政府與中油公司多年來,強調天然氣逸散只會發生在產氣國,並宣稱台灣作為天然氣末端的使用國,沒有天然氣逸散參考。但在鮮有實際觀測與調查研究的情況下,或許並不是「沒有」,而是「不想看到」。

據了解,這批衛星圖是去年底至今年(2025)3月,針對較有天然氣洩漏疑慮的部分設施的試拍。也就是說,這幾起剛好被看到的天然氣逸散事件,恐怕只是冰山一角;台灣多年來,恐怕有更多的天然氣逸散黑數。而不僅僅是燃氣發電機組,隨著台灣有愈來愈多的設備,正逐漸將燃料轉型為天然氣,相關的公共安全、及溫室氣體問題,更顯重要。

GHGSAT衛星

GHGSAT是一間關注在溫室氣體的商業衛星公司,透過衛星的直接觀測,可以計算特定區域的甲烷與二氧化碳量。GHGSAT目前共有12顆低軌(約500公里)太陽同步衛星,每顆衛星上都搭戴廣角法布立—佩羅干涉儀(WAF-P)的成像光譜儀,空間分辨率可以達到25公尺,有助於辨視出溫室氣體排放源(歐洲太空總署ESA介紹)。

GHGSAT公司宣稱,其衛星對於甲烷,最小能偵測到每小時100公斤(kg/h)排放速率的事件。而在實際的案例中,在史丹佛大學Evan Sherwin等人在2023年發表的研究中,GHGSAT有達到197 kg/h的靈敏度,在不提供地面氣象(風速)資訊的情況下,GHGSAT對甲烷釋放量估算的誤差在-17%~+13%註釋 。另外,在GHGSAT與法國石油公司Totalenergies的單盲試驗中,GHGSAT計算有250 kg/h的釋放,與地面人員實際釋放速率234 kg/h 誤差約6.8%參考。

Evan Sherwin等人在2021年,對包含GHGSAT在內的5顆衛星,進行單盲測試,並由5組分析人員進行分析計算。

研究人員在選定的地點釋放甲烷,衛星與分析人員知道釋放甲烷的時間及粗略的地點,但不知道釋放的速率。衛星觀測到的資料,由分析人員進行計算,估計出甲烷釋放速率後,才揭露甲烷實際釋放速度,並比對結果。

衛星觀測的到資訊,需要再經分析計算,才會得到有無、量體的結論。

在這場試驗中,5顆衛星(GHGSAT-C2、WorldView 3、Sentinel-2、Landsat 8、PRISMA)進行了19次釋放事件的觀測,並由5組分析人員(GHGSAT(公司)、Kayrros(公司)、SRON(政府研究機構)、LARS(大學單位)、哈佛大學)進行分析計算,共報告了49個結果。

GHGSAT是比較特別的一組,只有GHGSAT的分析人員使用GHGSAT-C2資訊;其他4組分析人員則交叉分析了其它4顆衛星的資訊。

在是否有釋放甲烷的判斷上,35起正確(71%),4起錯誤(8%, 皆偽陰),10起未觀測或未進行估算(20%)。

其中有32起真陽,即正確的觀測到有釋放。3起真陰,正確的觀測到沒有釋放(一起「沒有釋放」事件,分派給Sentinel-2衛星,其中3個團隊正確分析出沒有釋放的結果)。4起偽陰,即有釋放但沒被觀測分析出來。6起因天候(主要是雲層太厚)影響紅外線傳播而沒有嘗試計算。4起因衛星內部調度問題而沒有蒐集資訊。沒有出現偽陽,即沒有釋放、卻被誤判有釋放的案例。

據了解,GHGSAT是在去年底到今年初,對台灣的一些能能源設施進行試拍。日前在網路上的3張圖片,分別是在今年2月11日桃園觀塘、3月9日台中港、3月19日台中港的照片,

我們按圖索驥,試著追查這3起事件。有的,有了有點糟糕的答案;有的,得到了難以理解的答案;有的,則是更糟糕的找不到答案,至今恐怕仍是黑數的洩漏事件。

3/9,二接換管

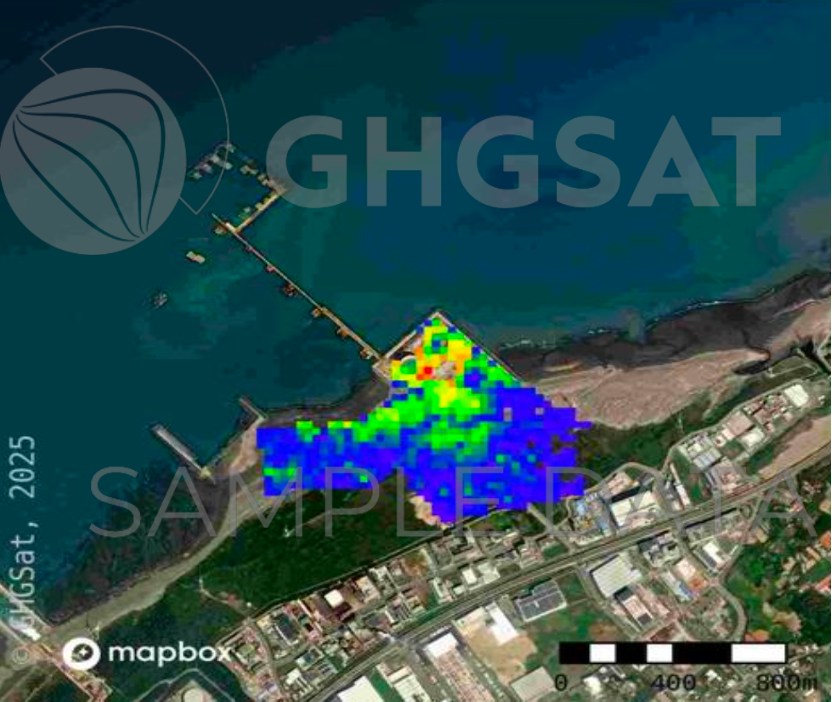

GHGSAT攝於2025年3月9日,排放速率11,706kg/hr。

在3月9日、每小時逸散速率11,706公斤的這起事件,逸散源位於中油第二天然氣接收站的儲槽區。中油回覆表示,當天二接有進行天然氣管線維修前的安全排放。

中油發言人林珂如解釋,因為二接的天然氣管線需進行更換,在3月9日上午11點,開始進行排放,10日上午檢測天然氣濃度達安全標準後,才開始動火開工。林珂如說,這是一起非常單一的事件、並非常態的情況,該管線是連往通霄的海管,2009年啟用後,這是首次維修換管。

不過,許多石化化工廠,都設有「燃燒塔」。從污染與安全的角度來說,燃燒塔能把各式各樣有害的物質,燃燒成性質相對穩定、無害的二氧化碳。從溫室氣體的角度來說,甲烷若能被完全燃燒成二氧化碳,暖化潛能將降底近80倍。在這起事件上,為什麼二接排放的天然氣沒有經過燃燒?而是直接以天然氣的形式排放、

林珂如表示,因為天然氣、甲烷不是法定的空污、或VOC(揮發性有機化合物)氣體,所以沒有一定要經過燃燒。當天,二接的天然氣是經由高壓排放塔排放,沒有先經過燃燒。至於這起事件,在溫室氣體排放上的影響,林珂如並未回應這起事件的排放總量,並表示,依法也不用計入事業的年度溫室氣體盤查量當中。

2/11,三接試點火,嗎?

GHGSAT攝於2025年2月11日,排放速率2,151kg/hr。

在2月11日、 每小時逸散速率2,151公斤的這起事件,逸散源位於中油尚未啟用的第三天然氣接收站。中油也回覆承認,這起事件來自中油三接。

三接3月底才試運轉,衛星拍攝的2月還未啟用。林珂如表示,當天是由LPG(液化石油氣)槽車運來石油氣,讓三接相關設施進行試點火。

為什麼「試點火」會排放出燃料?這是一個問題。但讓人難以理解的是,依據GHGSAT的技術資料,其衛星是採用近紅外線光譜進行觀測,使用的光譜波長,特別針對其關注的甲烷(以及二氧化碳)進行優化。

LNG(液化天然氣)的主要成分是「甲烷」;LPG(液化石油氣)的主要成分則是「丙烷」與「丁烷」。即使當天三接排放了LPG,也不應該會被甲烷衛星偵測到訊號。

對此,中油未進一步回應。

3/19,台中港未明事件

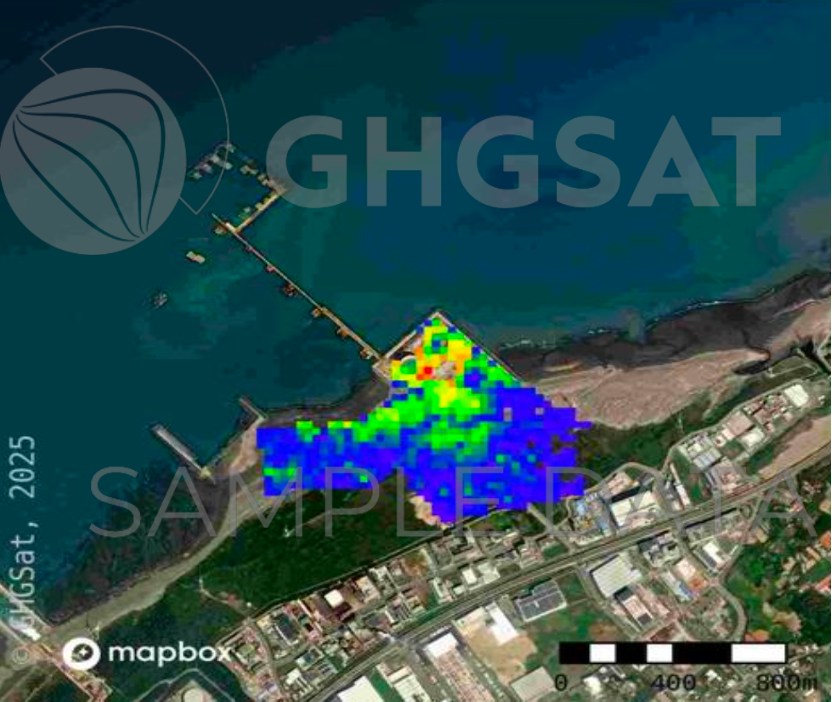

GHGSAT攝於2025年3月9日,排放速率2,071kg/hr。

至於3月19日、 每小時逸散速率2,071公斤的這起事件, 林珂如表示,並不是來自中油。

從衛星圖比對,這起事件的逸散源在中油二接北邊一段距離,確實不太像來自二接的逸散事件。在該衛星照逸散速率最大的色塊附近,有中美和化工、立安東水玻璃、台肥台中廠……等其它工業設施。據了解,其中有不只一間廠商,是使用天然氣作為燃料。考量衛星照可能存在空間誤差或偏移,也難以就單一一張衛星照,判別事件逸散源。

雖然無法確定逸散的事業來源,但可以確定的是,總是某個在台中港港區範圍內的事業所排放的。而依據〈航港局港區危險物品作業安全督導實施要點〉第3點,「有關危險物品管理、安全巡查及相關勞安、環保、災害防救業務等,屬商港管理事項由臺灣港務股份有限公司負責」。台灣港務公司作為這裡的「大房東」,依法,應該要能管理、掌握天然氣的逸散事件。

港務公司台中分公司則回覆我們,3月19日當天,港區業者均正常運作,沒有不正常溢散狀況。

港務公司台中分公司表示,有依據《商港法》暨《災害防救法》等法令訂定「災害防救應變手冊」。如果港區化學品經營業者發生洩漏情事,業者須依契約規範通報港務公司監控中心,後續也會依應變計畫進行管制、應變、疏散、及通報等處理。港務公司台中分公司隨時掌握港區業者運作,以避免工業氣體逸散、包括非預期洩漏;但經查3月19日,港區業者均正常運作,無不正常溢散狀況。

眼不見為淨的黑數

國際能源署(IEA)在「2024年全球甲烷追蹤」中指出,與2022年相比,2023年衛星觀測到的全球大型甲烷逸散事件增加了50%。

全球甲烷逸散量確實仍緩緩的增加中,但「事件」當然不可能在前後一年間增加這麼多,數字大幅的增長,顯示的是,由於國際甲烷衛星數量的增加,才讓我們看到了更多過去看不到(及不想看到)的「黑數」。

環境部與經濟部,都會強調的數據是,我國2023年溫室氣體排放量278.625 MtCO2e中,甲烷只佔1.6%;其中甲烷排放的部分,又以農業部門佔45.08%最多。

對於台灣能源部門的甲烷逸散的問題,經濟部把問題推給「產氣國」,「天然氣使用的甲烷排放主要是發生在開採及運輸階段的逸散排放,並非在使用階段。由於我國自產化石能源有限,國內幾乎並沒有開採天然氣而造成甲烷逸散排放的問題」參考參考。

環境部則說,中油的甲烷排放量,過去3年,只佔整體公司溫室氣體排放量的0.1~0.35%。

但這裡,會出現雞生蛋、蛋生雞的問題。我國的溫室氣體排放數據,是怎麼來的?如果「沒有看到」,當然就不會有紀錄、被計算到了。

在溫室氣體的計算上,我國《氣候變遷因應法》規定,一些特定的事業單位需要進行「溫室氣體排放量盤查」,政府自己則需要建立「溫室氣體排放清冊」。這兩個會算溫室氣體排放「帳」的機制,主要採用的都是「排放係數法」參考。簡單說,就是用公式計算,例如燒了多少煤,直接套進公式,算出理論上會排放多少溫室氣體出來。

公式的理論計算、與現實情況有多大的差異?這是一個問題。但更直接的,沒有被列在公式中的活動排放、甚至是洩漏,就根本不會被計算到。

由於甲烷逸散是十分敏感的議題,再加上甲烷本身無色無味,不易被外人查覺。在沒有監控的情況下,這些帳外的「黑數」,就完全不為外人所知。

環境部氣候變遷署表示,台灣大多數事業採排放係數法。我國國家清冊也以主要採排放係數法,這是IPCC建議的方法;部分類別若有實測資料或盤查排放量數據,也會納入作為補充。

對於衛星測監,氣候署表示衛星觀測的是大氣中氣體的濃度變化,非直接排放量,且受限於解析度、氣象條件與頻率,不易直接應用於家層級的年度排放量估算。但氣候署也坦承,目前國家清冊的統計方式,對個別設施或非常態事件的掌握有限。對重大的非常態事件,會持續與能源署等相關機關合作,逐步強化逸散甲烷等溫室氣體的管理與資訊透明,作為完善氣候治理基礎的依據。

美國「超級排放事件」的「100 kg/h」標準

這次台灣被看到的3起事件,被觀測到的逸散速率分別為 11,706 kg/h、2,151 kg/h、2,071 kg/h。並不容易對它們的嚴重程度作定論,一方面,我們追查下來,仍無法確認事件時長、或排放總量;另一方面,在國際上愈來愈多「黑數」被看到的這個階段,目前國際上可供比較的公開數據並不多。

如果將美國環保局(EPA)在2024年正式提出「甲烷超級排放源計畫」(methane super emitter program)作為指標,這項針對美國石油與天然氣業者的計畫中,定義「超級排放事件」(super emitter events)的標準為「100 kg/h」。若被衛星等經認證的第三方遙測技術,觀測到超級排放事件,鄰近的設施所有者或營運商就必須進行調查。

另一間溫室氣體遙測業者MethaneSAT,在去年發布的新聞中,表示他們透過飛機偵測了美國約70%的油氣產區。在文章圖表中列了排放速率最大的12個油氣盆地,最嚴重的Permian basin排放速率達256,000 kg/h,被排在圖表中第12的Bakken basin,排放速率則是12,000 kg/h。

轉型下的公安疑慮

台灣正在能源轉型的路上,快速的提升天然氣的使用。這個轉型,不只發生在全國的發電結構上,許多工業、及商業的鍋爐,也大幅的將燃料轉換為天然氣。

依據環境部2024年發布的〈目的事業主管機關污染改善輔導成果書面報告〉及經濟部的回覆,台灣2018年的工業鍋爐共有7,664座,其中有1,840座為燃氣鍋爐(含使用天然氣與使用石油氣兩者),佔比24%。而到了2023年,台灣工業鍋爐共有7,590座,其中5,678座為燃氣,佔比大幅提升到75%。

有將近4千座工業鍋爐,是在這5年內,才開始使用天然氣作為燃料的。比起中油、台電這些已有長年操作天然氣經驗的大型事業,更讓人留意的是,其他中小工廠、企業是否熟悉天然氣的安全操作條件?對應的法規、與主掌相關公共安全的主管機關是否有監管措施?

甲烷作為燃料,有易燃的性質。過去例如中油、台電在天然氣接收站的爭議中,往往以天然氣/甲烷的密度低於空氣,即使發生洩漏情事,天然氣/甲烷也會很快的向上擴散,在濃度底於爆炸極限(5%~15%)的情況下,不會產生爆炸的事故。

4月1日,馬來西亞雪蘭莪州的布特拉高原,馬來西亞國家石油公司(Petronas)的天然氣管線疑似因洩漏,而發生爆炸,造成數十至百餘人受傷。雖然目前還沒有完整的調查報告註釋 ,但顯然的,在特定條件下,天然氣的洩漏,是會引發爆炸事故的。

截稿前(4/21),布特拉高原案的調查報告尚未出爐。

4月18日,地方警察局表示,預計一週內會有初步報告(參考)。

一些更早前的天然氣爆炸事故,能作為這些「條件」的線索。例如2004年阿爾及利亞天然氣液化廠爆炸事故,不確定是天然氣或是冷媒發生洩漏,因為處在半侷限空間,使得這些可燃氣體沒有快速擴散,形成濃度為可爆炸的蒸氣雲。隨著部分外洩物被吸進鄰近的鍋爐,先是在鍋爐內產了了小爆炸,隨後,小爆炸引爆了外面的蒸氣雲,引發大爆炸,造成27、74傷條目。

1979年美國馬里蘭州天然氣接收站爆炸事故,則是洩漏的天然氣沿著電源管線,擴散到控制室裡面,並被啟動設備時的電弧點燃,造成1死1傷條目。

經濟部則強調事業單位的責任。經濟部回應表示,依據《天然氣事業法》第48條、第49條、第50條,天然氣事業對於用戶的天然氣管線須辦理定期檢查,並由經濟部(生產與進口事業)及地方政府(公用天然氣事業)每年辦理查核。如果有洩漏疑慮,則依第51條,天然氣事業輸氣管線因發生腐蝕或其他現象,有影響安全之虞者,天然氣事業即應立即汰換;經濟部亦每年委託工研院,對天然氣管線實施抽測,並要求中油公司加強天然氣長途管線的自主管理。

至於對於GHGSAT拍攝到的3起具體疑似事件,尤其是3/19未明事件,經濟部並沒有正面回應我們。

不道德與不安心

對比GHGSAT這批拍攝到的台灣甲烷逸散圖。如果是事業單位知曉而有意的,把天然氣排放到空曠處或高空,在溫室氣體的面向上,是蠻不道德的,但在公共安全上,或許問題還不大。

但例如3/19在台中港的事件,究竟是衛星圖有誤?還是真的發生了天然氣外洩?外洩了多少量體、外洩在什麼樣的空間、有沒有人發現到而進行了對應處置?在沒有清楚的資訊前,這些莫名的黑數,能讓人不擔心嗎?