由印尼全國總工會 KSPI 在11月30號發動的全國大罷工,在泗水市的集結(攝影:李容渝)。

訪談到後半時,我忍不住問出了那個困惑已久的問題:「最低工資制度是不是一個失敗的制度?如果它已經失敗了,那為何還要訴求提高最低工資呢?」 Sunarno 簡單思考後就回答我——「是為了意識,最低工資的鬥爭是為了讓工人們意識到他們有權獲得這樣的權利與收入,這是他們應得的」。

2023年11月30日是印尼各省份、城市公布最低工資調漲幅度的日子。當天我跟隨印尼金屬工人工會聯盟(Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia,FSPMI)的朋友來到泗水市的其中一個工會辦公室集合,為接下來的全國罷工做集結準備。

這間辦公室目前作為 FSPMI 下屬的兩個地方型工會的秘書處使用,房間內設施很簡單,少數的桌椅、磁磚地面和存放工會服裝的更衣室幾乎就是全部。但在工會成員的指引下繼續往裡走,出現在眼前的卻是一整個廢棄工廠廠房,開闊的空間內廠房結構良好,但生產機具已經全無蹤影。

為我們介紹的工人說,這原本是一間工廠,名為 PT SARI DAVINDO JAYA,外牆上寫著這裡生產塑膠瓶、桶。在2017年左右,因為工資長期未達到最低工資,而且違法裁員,工廠工人組織了工會,向老闆討要工資。在多次示威抗議後,老闆棄廠逃跑,工人們將廠房內的機器設備變賣後支付了部分工資,並從此將這片地方佔領下來作為工會據點註釋。

關於 PT SARI DAVINDO JAYA 的抗爭,參考影片:

及報導2023/12/9 〈Antisipasi Rawan Ricuh, Kapolsek Wonocolo Pimpin Pengamanan Aksi Massa Karyawan PT. Sari Davindo Jaya〉

PT SARI DAVINDO JAYA 遺留下的廠房, FSPMI 下屬的兩個地方型工會秘書處辦公室設於此地(攝影:李容渝)。

圍繞工資的鬥爭逼迫老闆棄廠跑路,還將工廠挪用作為工會據點。這樣的故事聽得讓人振奮,但故事的另一面則是老闆積欠的工資之多,已經達到了棄廠跑路也不願意支付的程度。

這只是印尼普遍的「低薪問題」的一角。這裡所謂的「低薪」,一部分指的是法定最低工資過低,追不上生活消費、物價漲幅、經濟增長也不符合勞動付出,另一部則指的是:在印尼,大部分工人的工資都低於法定最低工資。

失敗的最低工資制度

「大部分人的工資都低於法定的最低工資。泗水的最低工資是每月450萬印尼盾(約9,000台幣),但是實際上 FSPMI 的工會會員只能拿到每月200萬到300萬印尼盾(約4,000到6,000台幣)。儘管法律規定任何低於最低工資的勞動契約都無效,但缺乏勞動檢查導致這個問題無法解決。」

FSPMI 東爪哇分部秘書長 Nurudin Hidayat 向我們解釋低薪問題的嚴重性。FSPMI 成立於1999年,是印尼1998年民主改革後成立的新工會之一,目前已經成為較具戰鬥性的多行業工會,組織範圍覆蓋印尼全國,也是全國級總工會 KSPI 的主要成員。雖然名稱是金屬工人工會,但其組織範圍已經擴展到種植園和林業、服務業、運輸業等多個其他行業。在FSPMI的辦公室,我也遇到了作為Grab 摩托車司機和旅館服務員的 FSPMI 會員。

泗水是印尼第二大城市,也是主要傳統產業工廠集中的工業城市。在這樣的城市內,以製造業正式工人為主要組成的大型工會會員卻只能拿到最低工資3分之2左右的實際工資。這樣的數字令我感到驚訝。

為了確認這是全國性的問題還是因為泗水遠離國家權力中心所以違法問題更嚴重,我也在雅加達詢問了另一個左翼的全國性工會組織―印尼工會聯盟大會(Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia,KASBI),得到的回應也是類似的,即使在雅加達都會區,大部分成員同樣都拿不到法定最低工資。

Nurudin Hidayat 認為缺乏勞動檢查員(Inspektur Tenaga Kerja),並且勞動檢查員偏向雇主是主要的問題。根據最新資料,2022年印尼人力部的勞動檢查員人數為1,570人,雖然相較上一年度已經增加267人,但印尼全國勞工總數達到1.35億,平均每位勞檢員對應86,433名勞工,這一數字遠超過國際勞工組織 ILO 認為的合理比例。在ILO的評估中,工業國的勞檢員人數與勞工人數比例應達到1:15,000,低開發國家也應達到1:40,000。這意味著,印尼人力部需要再至少補足一倍的人力才能滿足 ILO 的最低標準註釋。

ILO 1947年的第81號〈勞動檢查公約(Labour Inspection Convention)〉,其中第10條明定「勞動檢查員的數量應足以確保檢查機構有效履行職責」,在2006年出版的〈勞動檢查的策略與實務〉(p.4,no.13)中提到,每位工人的勞檢員數量是唯一可比較的國際指標。

ILO提的基準,即相對於工人的勞檢員數量應接近:在工業市場經濟體為1比1萬;在迅速工業化的經濟體為1比1萬5千;在轉型經濟體為1比2萬;在較不發達的國家為1比4萬。

2012年,台灣全國勞檢員員額僅384人,與全國就業人數1,086萬的比值為1比28,280,未及 ILO 「轉型經濟體」1比2萬的標準;2015年,蔡英文競選總統時承諾,要將全國勞檢員增加到千人。

2017年時,勞檢員額為762人(其中勞動條件檢查員325人,但員額未補滿),之後陸續增加,2022年已超過一千人;若以千萬左右就業人數比,約為1比1萬。

既然全國層級的人力部無法仰賴,FSPMI 東爪哇分部也曾嘗試在地方層級推動立法,增強勞檢的執行與最低工資的落實。2016年,FSPMI 成功在一系列立法遊說和街頭抗議下迫使東爪哇省政府通過關於人力資源的當年度第八號法規。該法規包含了大量提升勞動權益、平等就業、改善工人家庭的條款,90%內容來自 FSPMI 的提議。

其中最重要一部分就是勞動檢查的實施。該法規要求成立一個快速反應小組,由地方政府、警察、社會保障組織、工會代表、雇主組織代表組成,專門監督可能違反勞動法行為。然而,法律通過了,2016年之後該小組卻從未真的成立過,省政府以預算不足為理由持續拖延該法規的實施。

能推動最低工資實施的方法,剩下的只有工會直接行動對抗個別企業。例如 PT SARI DAVINDO JAYA 的案例,工會報警、包圍工廠以及老闆住家,持續不斷發動行動,才有可能討到工人們本就應得的工資。這樣的行動只有在少數工廠才有可能進行。因為隨著勞動法規放寬,大部分工廠工人已經不再是有保障的正式工,而是透過勞動仲介機構招聘的外包工人或合約工人。

外包工人的地位類似派遣員工,與真實雇主無勞動關係,可以被隨時開除。合約工人的薪水略高於外包工人,但也可以隨時被開除。兩類工人的待遇都不若正式工,更難加入工會。長期研究勞工運動、提供資訊分析的 Sedane 勞工資訊中心(Lembaga Informasi Perburuhan Sedane,LIPS)的執行理事 Syarif Arifin 認為外包工人所佔比例在近年越來越高:

「勞動仲介機構自 80 年代以來就已存在。但僅限於某些領域。例如港口裝卸,或是家事移工。因此,機構過去更加具體、更加規範。這些工人不被允許在其他行業工作。僅適用於少數行業。而且這種工作是不需要太多勞動力的工作,例如家政工人。

它們對工人的需求相對較小,因為只有上層階層或中上階層的人需要它們。2003年,勞動中介機構透過法規實現規範化。該年度的勞動法規定,中介機構可以招募並提供職缺,並進行更大規模的分配。這種做法現在很常見,但實際上是相對較新的事情。現在幾乎所有行業都透過勞動仲介公司進行招募。

「現在臨時工(外包工)的比例可高達80%。一家工廠可能有20名正式全職工人,80名臨時工(包括合約工和外包工)。例如,在三星的一家供應商工廠,有3,000名工人,但只有200人是正式工,其餘都是合約工。鎳礦開採行業的工人通常也是一樣的、種植園也是如此。這種趨勢從2010年開始就一直在增長。」

Sedane勞工資訊中心(Lembaga Informasi Perburuhan Sedane,LIPS)執行理事 Syarif Arifin(攝影:李容渝)。

採訪 Syarif Arifin 時,他正舉辦完一場針對最低工資等問題的工會培訓。這場培訓的參與者都是各地工會幹部。在談到外包工人問題時,他指向培訓會場:「今天來參與培訓的工會大多也是由正式工組成。顯然,工會沒有成功將外包工人組織起來,因為它們主要在組織正式工方面更有經驗。現在也有外包工人或合約工人組成工會的例子,例如國家電力公司的工人,但會員人數很難增加,它們面臨很大困難。」

將越來越高比例的工人轉換成外包工人,讓最低工資的實施更容易被破壞,也讓工人更難要求落實最低工資。低薪、缺乏勞檢、大量外包工,這三個印尼核心的勞動問題實際上是緊密連結在一起的。剛剛過去的 COVID-19 疫情也讓這些問題變得更嚴重。

KASBI 的秘書長 Unang Sunarno 認為許多公司利用疫情將大量正式工替換為合約工或外包工:

「裁員是迄今為止最重要的問題。疫情發生後,員工很容易被公司解僱。過去三年,在 COVID-19 大流行的情況下,許多公司表示他們正在虧損。最終,某些公司的部分員工被裁掉,但薪水卻沒有發。或者即使他們得到報酬,他們也沒有遵守政府規定。

公司利用疫情解雇了正式員工、長期員工,並用合約工取代他們。所以你可以說,很多人被解僱是因為公司利用了 COVID-19 大流行的情況來省錢。然而,這些公司的財務報告並沒有詳細說明因保留長期工人而造成的損失,而且通常也沒有解釋。所以我們不知道他們是否真的因此而賠錢。過去三年總共約有 5,000 名 KASBI 工人被解僱。勞工部認可的 KASBI 會員總人數為 90,000 人。」

最低工資怎麼鬥?

重重障礙下,最低工資的數字已經不是工人的基本保障,反而變成大部分工人的天花板,是難以企及的數字。最低工資制度儼然已經失敗。而在這樣的前提下,最低工資的增加無法反映在工人所得,繼續在失敗的制度內要求增加最低工資的數額又有什麼意義呢?

Unang Sunarno 告訴我,最低工資的鬥爭「主要是關於意識。這是為了讓工人意識到他們有權獲得公平工資和一定的權利和福利,並且這是他們應得的。對於不屬於任何工會的工人來說,了解這一點很重要。對工會成員來說,這種意識和教育是工會想要實現的目標。」

KASBI 辦公室牆面上的抗議照片,其中文字來自詩人 Widji Thukul,意思是「致那壓迫之人,我未曾低頭屈膝,永存堅定不移。」Widji Thukul 也是工人行動者,參與組織多場工人抗議,在1998年被蘇哈托軍政府綁架後下落不明。

另一位工運人士 Fahmi Panimbang 則提到對於勞工運動來說,每年度最低工資的調漲曾經是工會團結、發起聯合行動的重要政治機會:「在基層上,不同工會之間有定期溝通,因為他們為相同的目標而戰。 2011年、2012年、2013年的時候,發生了總罷工。 在城市、地區、直轄市或省級,工會的行動非常活躍。 人們真正在交流如何一起抗議。 因為他們有一個共同的訴求──提高最低工資標準。 這就是趨勢,聯盟建設不斷進步。 每年都有抗議的政治機會。 因為最低工資有談判的空間 …這是一種日常練習,一種精神,也是許多工會聚集起來面對的共同問題。」

換言之,最低工資的鬥爭在印尼雖然表面看起來是一場經濟鬥爭,但背後實質是工運的日常組織練習和工人的意識教育。儘管國家機器無意認真實施最低工資制度,但它作為工會向國家鬥出來的成果,作為工人勞動的象徵價值,可以成為工人運動的團結基礎。

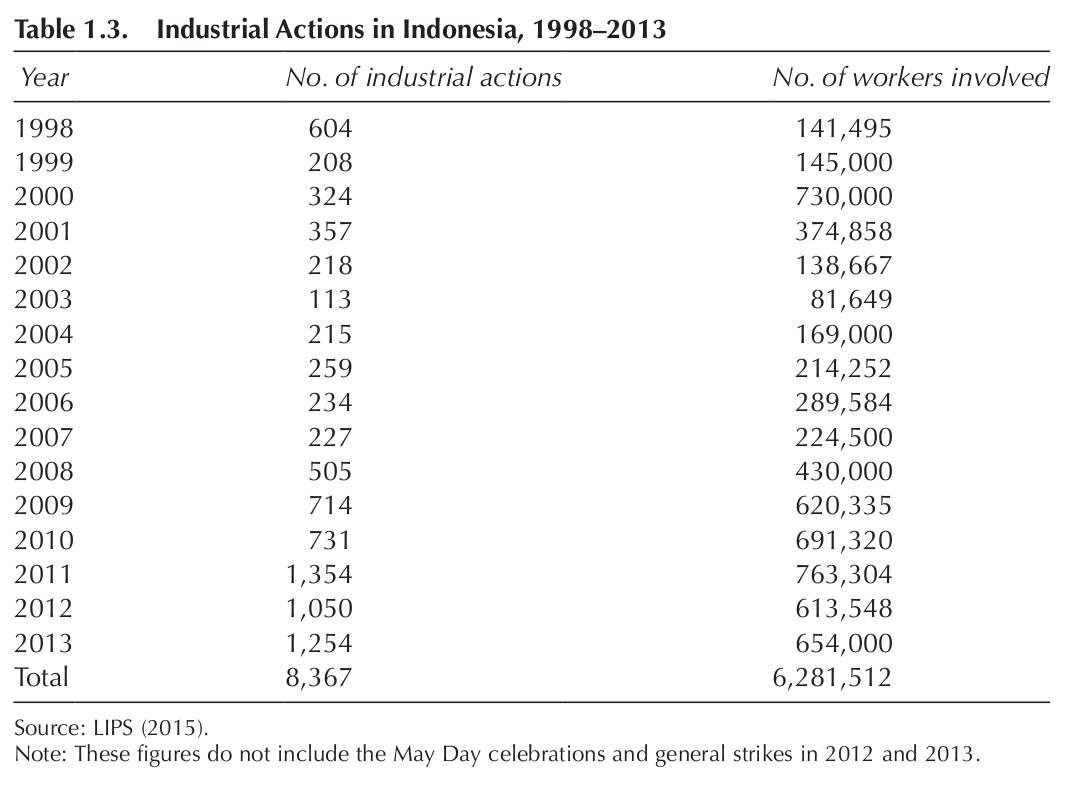

2011到2013年是印尼前任總統蘇西洛(Susilo Bambang Yudhoyono)的最後三年任期。在這期間內,印尼全國發生了針對最低工資和外包問題的總罷工,同時也是印尼工人運動最興盛的時期。根據 LIPS 的統計,2011到2013年,每年工業行動的數量都超過1,000起,每年捲動的工人數量都超過60萬人,與2010年及之前形成巨大的落差。

另一個重要的趨勢發生在抗議的形式,在2011到2013年以工會聯盟為組織形式的抗議約在60%左右,而2009到2010年聯盟形式的抗議僅佔40%,工會的團結在此時也達到新高度。而其成果也是顯著的,2012到2014年最低工資的調漲分別為13%、48%、19%註釋,即使最低工資制度難以落實,但龐大的成果鼓舞了基層工會,配合各工作現場的行動仍然有機會轉化為具體的勞動條件提升。

2011年之後,印尼勞工運動的興起(引自《Workers’ Movements and Strikes in the Twenty-First Century A Global Perspective》:Chapter1〈Labour Strikes in Post-Authoritarian Indonesia, 1998–2013〉Fahmi Panimbang and Abu Mufakhir)。

2023年各地最低工資漲幅僅3%到4%。

不過,Fahmi Panimbang 在向我們解釋最低工資運動的價值時,基本都使用了過去式。意識到最低工資制度價值的不只是工會,國家和企業主們也同樣意識到了。

在2014年及之前,工人運動可以將最低工資鬥爭作為支點,很大一部分原因是存在制度性的政治機會。在這一時期內,最低工資的年度調整由國家、省、縣市層級的工資委員會分別負責。這些工資委員會包括了工會、雇主、學界、政府的代表,各方代表通常會自主對當地市場上的通貨膨脹情況進行調查,並以調查結果提出最低工資的漲幅註釋。

關於印尼最低工資制度的變遷,參考:〈Minimum Wage setting in Indonesia - a History〉

調查主要圍繞體面生活必需品(Kebutuhan Hidup Layak,KHL)的清單進行。KHL包含數十種不同的商品,它們的價格波動成為最低工資談判的基礎。在這一階段,工會可以在各層級提出自己調查版本的最低工資數額並與資方角力,街頭的工會抗議則成為在談判同時施壓各級政府的有效手段。

2015年,新上台的佐科威政府大刀闊斧對最低工資制度進行修改,以技術計算取代原本的三方協商機制。這份新的機制讓最低工資的調整不再存在鬥爭空間,變成了數學計算問題。政府聲稱這是更「公平、簡單、可靠」的系統。 Nurudin Hidayat 認為新的方法有很大問題:

「一個問題是各地區的經濟增長和通貨膨脹不一樣,但是該公式不考慮全國經濟增長,而是使用各地區的經濟增長和通膨,導致各地最低工資的落差。第二,該方法消除了工會的角色。第三,政府的公式包含了許多其他因素,而不只是經濟增長加上通貨膨脹,還包括使用家庭成員人數、平均消費來計算該地區的生活費,並依靠它來設置上限。有許多令人困惑的統計數據和變量在公式中。」

Unang Sunarno 表示,KASBI尤其反對各地區不同最低工資的計算方式,他認為全國統一的最低工資搭配行業為基準的差別化最低工資更合理:

「中爪哇省甚至有些地區的最低工資低於200萬印尼盾。這是一個問題,因為它表明整個印尼的最低工資結構並未標準化。例如,雖然食品價格可能因地而異,但衣服、電子產品等物品的價格基本上在各地都相同。生活消費基本上相同,但很多人拿不到生活工資。KASBI 的目標是提議印尼各地的平均最低工資為每月 600萬印尼盾。

「行業工資較合理,每個行業內企業的最低工資標準應相同。例如,化學、汽車、採礦業被視為高端、資本密集產業,而電子產業則屬於中端產業,鞋類和服裝產業則屬於低端產業。對於資本密集型行業,工資應比現行最低工資標準高10%到15%左右,其他一些行業可能略低。這是基於這些行業的利潤率及其對經濟貢獻的差異。這也與工人的技能有關。資本密集產業往往僱用受過高等教育的工人,因而需要適當增加。」

目前,行業最低工資雖然在法律上有實施空間,但基本並未實際運作。KASBI 的目標是團結其他工會聯盟,在2025年推動行業最低工資的提案。FSPMI 則更在意最低工資的計算方法,Nurudin Hidayat 認為要麼回歸2015年之前的協商機制,要麼應該單純以經濟增長和通貨膨脹來計算漲幅,去掉複雜的參數運算。

最低工資公式化後,也給了政府更多的介入操作的空間。在近兩年,最低工資算法就有兩次重大更改,分別為2021年的〈PP36/2021〉政府條例和2023年的〈PP51/2023〉政府條例。這些條例的後果都是進一步壓縮最低工資調漲空間。在2023年最新的〈PP51/2023〉條例版本中,省級最低工資(Upah Minimum Provinsi,UMP)的公式為:

通膨 +(經濟成長 × α指標)

其中 α 指標被限制在0.1到0.3的範圍內,該指標被工會批評,認為是政府故意鎖死最低工資增長。以2023年11月的最低工資漲幅為例,2023/10的CPI年增率為2.56%,到2023/9,GDP年度成長率(YoY)為4.94%,則 UMP 漲幅被限定在 2.56% + (4.94% X 0.1) = 3.054% 至 2.56% + (4.94% X 0.3) = 4.042%之間。各縣市最低工資漲幅也受省級最低工資漲幅制約,無法超過〈PP51/2023〉的限制註釋。

除了訂定最低工資的計算公式之外,〈PP51/2023〉也規定「最低工資調整值小於或等於零,則確定的最低工資與當年的最低工資值相同。」也就是即便經濟負成長,最低工資也不會調降。

2023年11月,調整次年最低工資,參考2023年10月CPI年增率,以及2023年9月GDP年度成長率,2020後三季到2021年第一季,印尼的 GDP 曾經呈現負成長的現象。

而同期,因為最低工資遠遠落後於生活工資,工會方面在2023年的鬥爭中提出的訴求為15%。11月底,各大工會開始陸續發起行動,包圍縣市及省級政府,要求增長最低工資。

印尼全國總工會 KSPI 的領導者 Said Iqbal 宣布在11月30日發起全國500萬工人的罷工。不過從後來的行動來看,抗議行動並未實際罷工癱瘓工廠運作,參與的工人人數也遠低於 Said Iqbal 的目標。

在重要工業區所在的勿加泗市,2萬人的工會聯盟封鎖了一條高速路入口。在另一主要工業城市泗水市,當地工會以摩托車陣的方式穿越整個城市舉行遊行,期間暫時癱瘓了一條市區主要道路。雖然從現場參與旗幟來看,幾乎東爪哇省所有大型工會都到場參與了行動,但是總動員規模也僅在數千人。

當遊行隊伍抵達東爪哇省政府後,省政府秘書長出面發言表達了幾句「工人萬歲」的禮貌支持和面對〈PP51/2023〉的無奈後,行動就在夜幕中默默解散。第二天,政府宣布泗水市的調漲比例為4.42%,不出所料地遠低於工會目標。只是相較於10年前,這一次工會再難發起能夠實質干擾工業生產的團結行動。

11月30號,印尼全國總工會 KSPI 的全國大罷工中,泗水市兩萬人集結,機車隊伍一度癱瘓了一條市區主要道路(攝影:李容渝)。