焦點事件記者孫窮理

《No Logo》出版於1999年,時當西雅圖反WTO全球行動的高峰,被紐約時報形容為「社運聖經」。娜歐蜜.克萊恩(Naomi Klein)以豐富的資料,描述「企業取代政府」的時代:在這個時代裡,跨國企業一腳把「物品」拋開,把生產外包,掌握商標、控制行銷通路,並透過廣告、贊助等商業行為,搶佔公共空間。商標已不只是銷售工具,廣告賣的不只是商品,而是認同,如此,就起著型塑主體的作用。

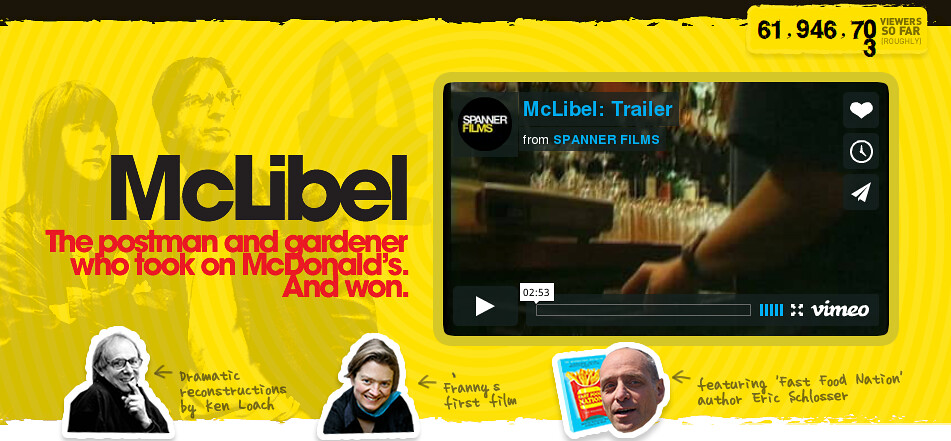

橫跨1990年代直至2005年,麥當勞對英國行動者Helen Steel與David Morris抵制麥當勞行動的訴訟,為《No Logo》書中對抗跨國資本的一個重要案例,這個訴訟的過程,2005年由Franny Armstrong與英國知名導演Ken Loach合作,拍成〈MacLibel〉(中譯〈卯上麥當勞〉)一片。圖為出版〈MacLibel〉的Spannner Film網站。另參何東洪〈《卯上麥當勞》誰說平凡人不能改變世界!〉

橫跨1990年代直至2005年,麥當勞對英國行動者Helen Steel與David Morris抵制麥當勞行動的訴訟,為《No Logo》書中對抗跨國資本的一個重要案例,這個訴訟的過程,2005年由Franny Armstrong與英國知名導演Ken Loach合作,拍成〈MacLibel〉(中譯〈卯上麥當勞〉)一片。圖為出版〈MacLibel〉的Spannner Film網站。另參何東洪〈《卯上麥當勞》誰說平凡人不能改變世界!〉「生產」與「流通」的精密切割

這股力量,無所不包地吞噬各種多元文化的發言位置,克萊恩稱此為「心理空間的殖民」,1960年代「個人即政治」多元主體的政治衝撞,到了1990年代,被商業的力量侵蝕、重構、吸納,尤其是青少年,成為「文化產業的金礦」,連反抗的文化,也成為行銷的樣本。甚至像「文化反堵(culture jam)」這種對商標的干擾行動,都可以被文化工業轉化利用,成為行銷的工具。

文化工業的胃口那麼好,那我們怎麼設想它們吞不下去的「硬核」?

這恐怕得回到這個現象的本質,也就是將商品的「生產」與「流通」做出精密切割的過程來看,二戰前,生產過剩的危機,造成獲利下降,對勞動階級的剝削達到極致,戰後,跨國資本轉而尋求更廉價的勞動力,在海外尋找生產基地,把不賺錢的工序丟出去,交給新興國家的資本承接,這時,他們關注的便是如何從「流通」的領域裡,創造出價值。

在《No Logo》裡,克萊恩對國家扮演的角色,著墨甚少,不過她特別提到了1980年代,美國雷根政府對於「反托拉斯」法案的干預,使得大資本得以整合文化工業與媒體,形成龐大的巨獸,各種連鎖商店、主題樂園、廣告看板…攻佔傳播媒介與公共空間,甚至透過「贊助」,控制學校,壓制對企業不利的研究,塑造意識形態。

專利、商標、智慧財產權等,是從「流通」領域創造出巨利的制高點;也因此,即使對商品的認同已經深深地滲入每一個人的生活與意識中,這些由大企業所擁有的符碼,卻是神聖不可侵犯的,這種「戀物崇拜」的現象,使得「企業取代政府」的統治,不但是寡頭的,而且是「政教合一」的,關注西方世界的這些現象,克萊恩花了很大的篇幅描寫諸如「文化反堵」、「收復街道(Reclaim the Streets,RTS)」,乃至從消費端,對跨國資本在勞工、環境等剝削的抗議行動。

不過,克萊恩的野心不僅於此,對生產領域裡,勞動者的關注,仍然是這本書的核心,克萊恩談到了僱用型態的改變:大量部份工時、臨時與派遣工作的出現,這是無法將勞動力跨國境外包的服務業普遍的現象,而菲律賓羅薩里歐(Rosario)卡維特加工出口區(Cavite Export Processing Zone)與勞工組織者接觸的經驗,成為克萊恩觀察跨國外包生產的重要支點。

抗爭的主體:生產端與消費端

我注意到了克萊恩特別記載下一段對話,菲律賓組織者巴瑟納斯(Nida Barcenas)和他們的組織「不太喜歡西方人舉著行為準則的旗幟,大剌剌地衝進加工出口區,後面還尾隨著一列善意的監督者隊伍」,巴瑟納斯認為「解決問題的更重要法門,要從工廠裡的員工身上找尋」。

分析西方在消費端的抵制行動之後,克萊恩指出當中相當多的問題:對耐吉的抗議行動,獲益的卻是沒有好到哪裡去的愛迪達和銳跑,不同的倡議行動,引起的關注不同,經常難以達到某些經典案例的效果,更重要的,是這些跨國資本最後以企業內部的行為規範作回應,克萊恩批判為「公民權的私有化」。

應該具有全球普世性的環境、勞工規範,怎麼變成運動者與企業談出來的承諾?這樣會有多少執行的效力?同時,克萊恩不認為在自由貿易協定中抽象的藍、綠條款等是有用的,她訴諸全球性的強制規範,不過也著墨不多;克萊恩對巴瑟納斯「回到員工身上」這句話的認知,是要「自己決定的權利」,克萊恩將這段對話,收錄在全書最後的「結語」,並以「消費主義對上公民權–為全球人民而戰」下標。

在這裡,我感覺到一些扞格(起碼克萊恩忠實地記載下了)。可以跟克萊恩對話的,是從我從台灣的位置看到的,西方世界把生產丟出去,東亞國家扮演著「承接」的角色,90年代之後,西方資本抓住流通的優勢,台灣資本沒有辦法像這些跨國資本一樣,也把生產丟掉(換句台灣慣用語說,就是無法「產業升級」),就開始全球競租,找尋廉價勞動力,賺代工的薄利。

從這個世紀開始,台灣的團體進行過幾次跨國的行動,基本上就是美國的消費者運動,加上生產地勞工的抗爭,而台灣是資本勞力密集的資本輸出國,這樣三地的結合,在台灣,不是跨國資本看重的大市場,美國能搞的搞不起來,而真正血汗的勞工,也不在這裡,能作的也就只有針對台資施壓,把它祖宗十八代抓出來批鬥,大概是這樣。

消費端的行動不是沒有意義,但若要真的能抓住高來高去的跨國資本,不從生產端下手,是很難發揮效力的,不管是個別企業自訂的勞動準則、自由貿易協定裡的條款,或者克萊恩所希望的強制性的國際標準,如果沒有回歸到當地勞工鬥爭的需求上,是看不出其的作用的;而抗爭的成果,也必須回到這些當地的工人組織身上,才有可能落實。也就是說,法律或公民權這些東西,並不是目的本身,而應該從「是否召喚出勞工的集體與組織的行動」來判斷其價值。

全球行動的意義

2011年,Naomi Klein於「佔領華爾街」運動現場,針對私有化、刪減公共服務、去除對企業管制…等政策對全球暖化等氣候議題造成的影響,發表演說,Klein訴諸全球的行動,她稱之為「現在世界上最重要的事」〈Occupy Wall Street: The Most Important Thing in the World Now〉,之後這篇文章也經她自己改寫投稿在英國衛報:〈The fight against climate change is down to us – the 99%〉。

2011年,Naomi Klein於「佔領華爾街」運動現場,針對私有化、刪減公共服務、去除對企業管制…等政策對全球暖化等氣候議題造成的影響,發表演說,Klein訴諸全球的行動,她稱之為「現在世界上最重要的事」〈Occupy Wall Street: The Most Important Thing in the World Now〉,之後這篇文章也經她自己改寫投稿在英國衛報:〈The fight against climate change is down to us – the 99%〉。圖片來源:Wikipedia Commoms

這已經涉及克萊恩所召喚「下一波浩大的(全球性)政治運動」的主體問題了;透過「生產」與「流通」的切割,跨國資本創造一個全球高獲利╱高剝削的環境,同時藉著這個切割,透過國境的藩籬,消弭過去在「生產」領域的階級抗爭,1999年停在「公民權」的闡述上的克萊恩,到了2007年,以《震撼主義:災難經濟的興起》,重新審視帝國主義扮演的角色,或許可以開展進一步的對話。

最後,想回到這本16年前的書,對現在的意義來談談,1999年,當全球聚焦在西雅圖行動的時候,WTO,這個全球化的中心,似乎顛撲不破,但隨著歷次談判的不順利,現在的這隻怪獸,已經呈現裂解的局面,取而代之的是區域性的自由貿易體系,以及隨之而來的地緣與國族衝突,這當然不是克萊恩在當時所能觸及的,不過《No Logo》對商業文化吞噬公共空間的精準批判,到今天,顯得格外重要。

16年前,還沒有像iPhone、iPad這樣的電子產品,在經過蘋果電腦、賈伯斯的包裝下,行銷全球,商品戀物現象發展得更深更廣,16年前,也還沒有如此發達的網際網路與移動載具,也還沒有像Facebook等社群媒體,挾網民的力量,包圍訊息的流通,曾經一度被寄予厚望的草根媒體,10年前就在壟斷性的商業平台席捲下,被擠壓到邊緣。

克萊恩所說的「一切都是再現」:訊息傳播窄化為意識形態的反覆加強,認同決定認知的環境,與國族衝突的環境伴生,商品包裝的認同式邏輯重組了公共想像,從而陷溺了政治與社運的思維,空洞的正義,帶來沒有政策內涵的「新政治」(克萊恩談到,「讓我們的國家夠酷!」這種政治包裝,取代了政黨的政策,在台灣呢?我不想說誰了…),與缺乏批判力的社會運動,酷炫的形式壓倒行動的內涵,而資本的力量也依然從中牟利、推波助瀾。

16年前,當時年僅28歲的記者克萊恩,藉著《No Logo》一書,開始了全球性的公共對話,再進入到全球社會運動的領域,從西雅圖到2011年「佔領華爾街」,這樣的對話從一開始就是全球性的,也因此,可以超越「保護主義」與「國族認同」,面對商業符號與認同政治的深度侵蝕,找尋全球與在地的行動主體,重整反對跨國資本與帝國主義的力量,而我相信,對於今天的我們來說,這些,是最重要的事。

相關文章:

- 2014/07/09 苦勞評論 〈民主的想像與匱乏 大衛‧格雷伯《為什麼上街頭?》導讀〉

- 2015/05/30 焦點事件 〈驅逐者隱匿於地下 《大驅離:揭露二十一世紀全球經濟的殘酷真相》書介〉