前一篇為:七十‧未央二》回看法西斯

焦點事件記者孫窮理

法西斯主義從「被殖民」的焦慮出發,形成由下而上的一股社會力量,逐漸由軍人、官僚與財閥席捲日本的國家機器,隨著戰爭的開展,整個社會瀰漫著一股「為國家而戰」的氛圍。在這個背景下,我們來談談當時「作為日本人」前總統李登輝在日本「Voice」雜誌九月號的投書,他是這麼說的(投書全文):

直至七十年前為止,日本和台灣原本就曾經「同為一國」。因為曾「同為一國」,故不存在有台灣與日本打仗(抗日)這樣的事實。我志願進入陸軍,而我的兄長李登欽則志願進入了海軍。當時我們兄弟倆無疑地是以作為一個「日本人」,為了祖國而戰的。

帝國內部的米貿易

「『當時』作為一個日本人,為祖國而戰」這句話,有客觀的事實,也有主觀的認同。不論「當時」或「現在」,我不覺得「認同」這件事情,有什麼好批評的地方,不過,我蠻好奇,李登輝是怎麼看待日本法西斯主義的。

在剛剛出版的新書《新台灣的主張》裡,李登輝提到:

為何日本會貿然走向戰爭?在此我們要介紹的,出乎意料之外,竟與台灣有些關連。在磯永吉與末永仁兩位日本農業技術人員的努力下,大正末期台灣成功種植出蓬萊米。結果,廉價的台灣米輸入到日本,使日本農民生活變得困苦。貧困農民販賣女兒的情形層出不窮。出身農家、對貧富差距感到不滿的青年軍官,於是發動了「五.一五」和「二.二六」事件。若我是當時的領導者,會首先從改革農村著手,但日本卻將國內矛盾的解決方案轉向大陸外求。這就是近代日本失敗的原因。《新台灣的主張》p.65

關於「五一五事件」與「二二六事件」,我們在系列二裡,已經有所介紹,現在我們順著李登輝的話,來談談殖民地與帝國之間的關係。

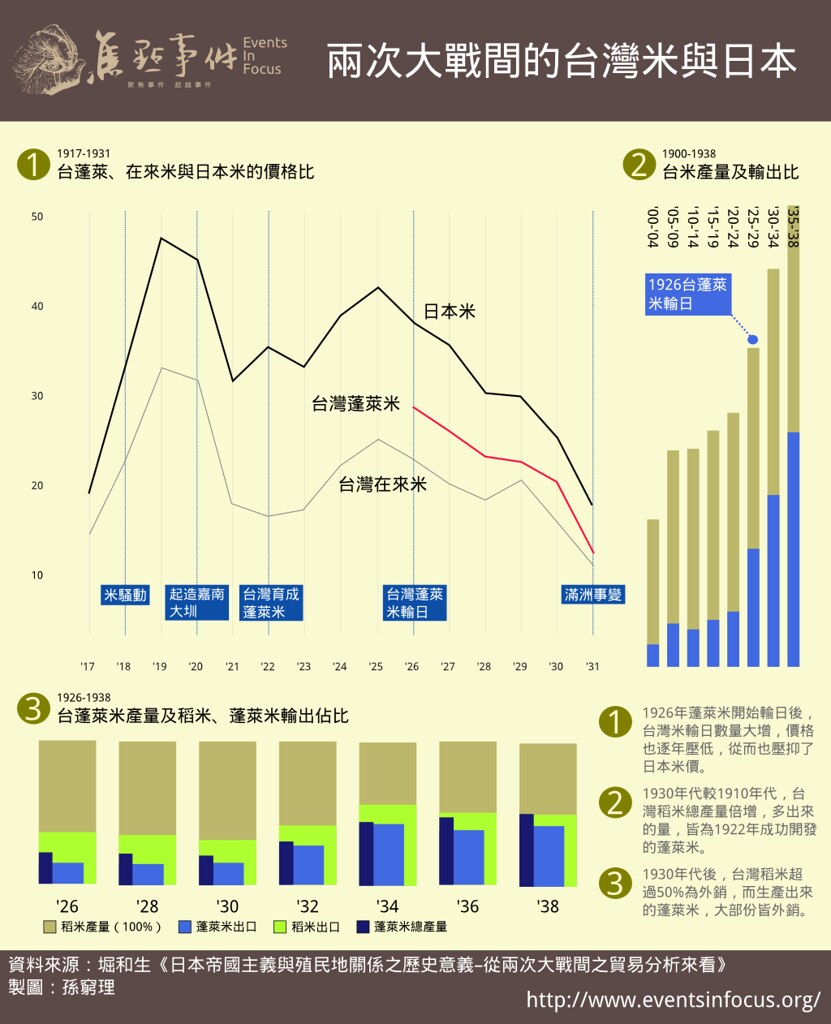

面對糧食價格高漲,造成國內工農階級生活困苦而爆發革命的壓力,日本積極展開「農業台灣、工業日本」的佈署,1920年總督府工程師八田與一開始建設嘉南大圳,1922年,引進蓬萊米,大量種植輸入日本,從而壓低了日本的糧食價格,從下圖(1)我們可以看到,1917到1918年,日本米價格暴漲,這是造成「米騷動」(請見「系列二」)的背景。

「米騷動」是一場民主運動,也是一場階級運動,對統治者造成極大的威脅,日本到東亞各地收購稻米,希望平抑米價,結果是引發鄰近國家,特別是當時作為日本殖民地朝鮮的米價也隨之上漲,1919年,朝鮮爆發「三一運動」,階級、反殖民與民主運動的火種燃燒起來,跟著,中國也展開「五四運動」,日、韓、中的這三場運動,可是為東亞階級與民主運動的一次連續性爆發,也影響著1920年以後,文化協會、農民組合、民眾黨與共產黨…等與後續一連串社會運動。

日本政府把解決的問題放到殖民地台灣來,下圖(1)顯示出,自從1926年,台灣成功培育出的蓬萊米輸日之後,日本的米價才算真正的被壓抑下來,一直到「滿洲事變」的1931年,終於回到1918年「米騷動」之前的價格,再從下圖(2),我們也可以看到,1926年之後,台灣稻米產量大幅度增加,到30年代中戰爭時期,幾乎是1920年代的一倍,不過提供內銷的量變化不大,多出來的量,都是提供外銷。圖(3)則顯示戰爭時期,台灣種出來的稻米,一半供外銷之外,生產出來的蓬萊米,多作輸日用途。

從以上的分析,我們可以看出殖民地對帝國的價值:「農業台灣」彌補了糧食的缺口,而正如李登輝所說的廉價台灣米輸日,使日本農民生活困苦,台灣米對帝國的擴張提供了幫助,但是對於帝國下的農民,卻造成傷害,米貴使得工人生活過不下去,農民則在盤剝體系下,也分潤不到利益,而米賤就傷農,從農村擠壓出貧困的青年,化身為熱血的青年皇軍,將生活的困頓轉化為效忠天皇、為侵略戰爭犧牲的熱血。

大圳的水流進了嘉南平原…

1930年代,西方老牌帝國主義國家陷入經濟大恐慌,日本卻在台、朝、滿等殖民地的助力下,漸漸超越矢內原所說的「後進性」,1933年,日本取代自從工業革命以來,就佔據全球龍頭地位的英國,成為世界最大的棉布出口國;日本經濟學者名和統一分析1930年代,構成日本經濟發展的「三環節」為,一、對美國出口生絲、進口棉花機械;二、對大英帝國圈出口棉製品、進口重工業原料;對中國及滿洲出口重工業產品及進口糧食和原料。在這個架構下,日本的經濟在全球性大蕭條下,快速地成長。

不可忽略的,這一場法西斯主義戰爭,本質上就是經濟性的,三井、三菱、住友、安田…這些與帝國體制形成裙帶關係的大財閥,從殖民擴張中崛起,它們是戰爭的最大獲利者與推動者。七十年後,如何看待這一場以「為國犧牲」為名,讓財閥踏著工農階級的屍體,取得壟斷利益的戰爭?這已不是國家認同的問題了,無論是七十年前,或者現在「作為日本人」,都不能不面對的。

在《新台灣的主張》最後,訴諸「台日永遠緊密聯繫」,李登輝提到了台南烏山頭水庫旁八田與一的銅像,1981年,它從倉庫中被移出來,重新豎立起來,李登輝以其作為「日本精神」的象徵。與李登輝及其陣亡於菲律賓的兄長李登欽一樣,1942年,八田與一也「為祖國而戰」,死在菲律賓的戰爭裡,作為嘉南大圳的設計者,他被冠上「嘉南大圳之父」的稱號。

嘉南大圳的建成,與台灣米輸日,有密切的關係,對台灣農民生活的改善,也的確起著作用。

這得從殖民地的「米糖經濟」談起,日治初期,三井等財閥壟斷了糖的出口及生產,其勞動力以租佃或自耕方式從事蔗作的農民為主,糖業會社以借貸與契約將農民綁住,農民靠著向會社借錢,維持一年的生活和生產,一年過去,賣了收成還錢,就沒了積蓄,只能再借第二年的;而在契約中,要求農民必須接受會社的指揮,從事生產,在身份上也被綁住。

當時民間也有俗諺說到「第一憨,種甘蔗給會社磅」,因為依存於會社生存,會社秤甘蔗偷斤減兩、恣意判定甘蔗的品質,決定價格,農民根本沒有議價的籌碼,這種情形,矢內原忠雄稱之為「為了獲得原料而置蔗農於奴隸的地位」。不過,農民真的那麼「憨」嗎?不是的,因為別無選擇。蓬萊米開發成功,打開輸日的市場,這個時候,大圳的水流進了嘉南平原,使得旱地可以變成水田,農民的選擇就來了。

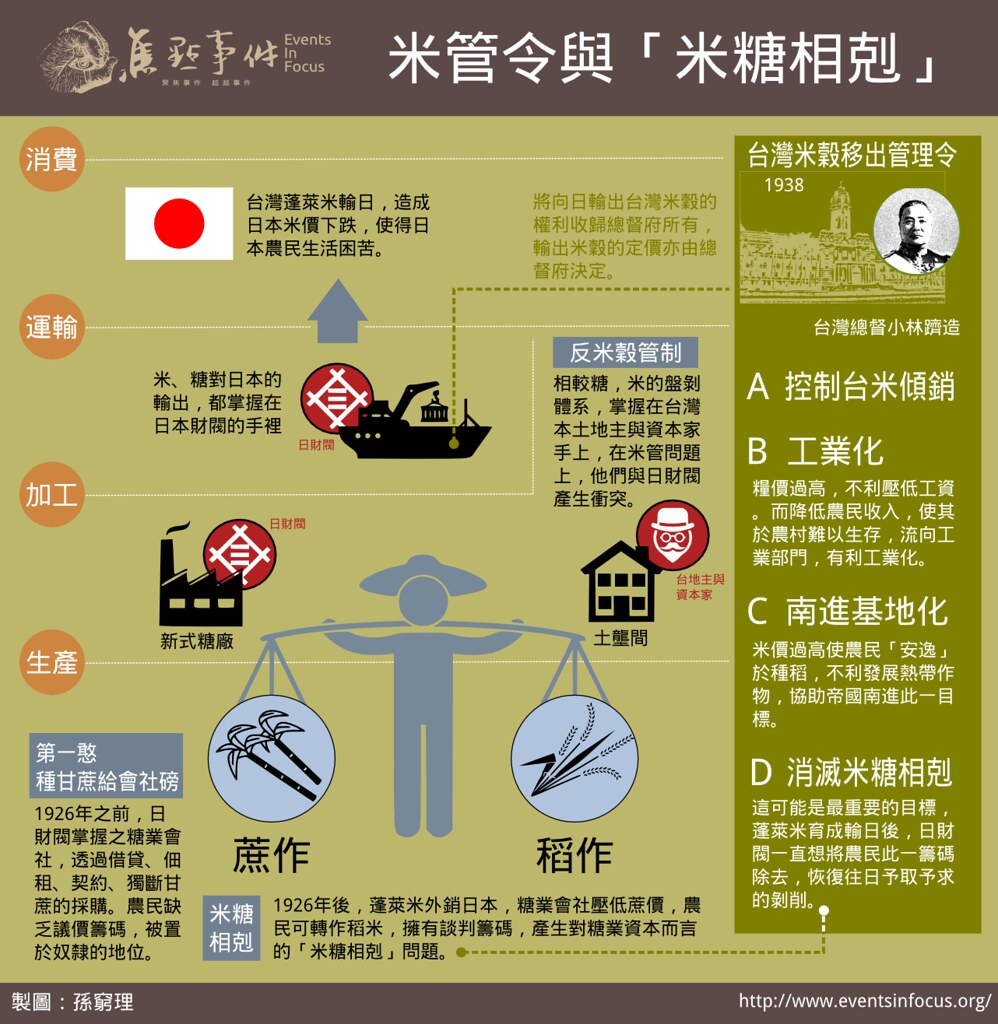

沒有蓬萊米之前,會社透過米糖比價,只要不低於在來米的價格,就可以放心壓低糖價,但是作為出口日本經濟作物的蓬萊米有價格的優勢,土地的限制消失,你壓甘蔗的價格,我就去種稻了。這使得糖業的原料價格上升,甚至沒有原料可以供應,這就是糖業資本所擔心的「米糖相剋」問題。

其實,蓬萊米的輸出仍然是掌握在三井等財團的手裡,不過米的生產組織結構跟甘蔗有些不同,碾米的「土壟間」、農民的借貸、米在本地的銷售管道等,一定程度掌握在台灣本地資本的手裡,農民雖然還是在佃租、貸款與盤剝下受到剝削,不過還是從「米糖相剋」夾縫裡,得到了一絲喘息的空間。

消滅「米糖相剋」的「米管令」

1920年之前,日本派駐台灣的總督皆為軍人,1920年,從田健志郎上任,到1936年,隨著東亞情勢的緊張,由小林躋造開始,又回歸到軍職的總督,1939年,小林提出「皇民化、工業化、南進基地化」的政策,而《米管令》的實施,結束了糖業資本困擾的「米糖相剋」難題。

1920年之前,日本派駐台灣的總督皆為軍人,1920年,從田健志郎上任,到1936年,隨著東亞情勢的緊張,由小林躋造開始,又回歸到軍職的總督,1939年,小林提出「皇民化、工業化、南進基地化」的政策,而《米管令》的實施,結束了糖業資本困擾的「米糖相剋」難題。

米和糖,本來都是為了帝國的需求而生產的,大圳或蓬萊米的開發,也不是為了改善台灣農民的生活,或許,農民會感念八田與一,這可以理解,不過,殖民擴張的目的,本來就是從工農階級身上榨取到最後一絲的利益,「米糖相剋」的矛盾,始終是帝國與財閥所需要解決的問題。

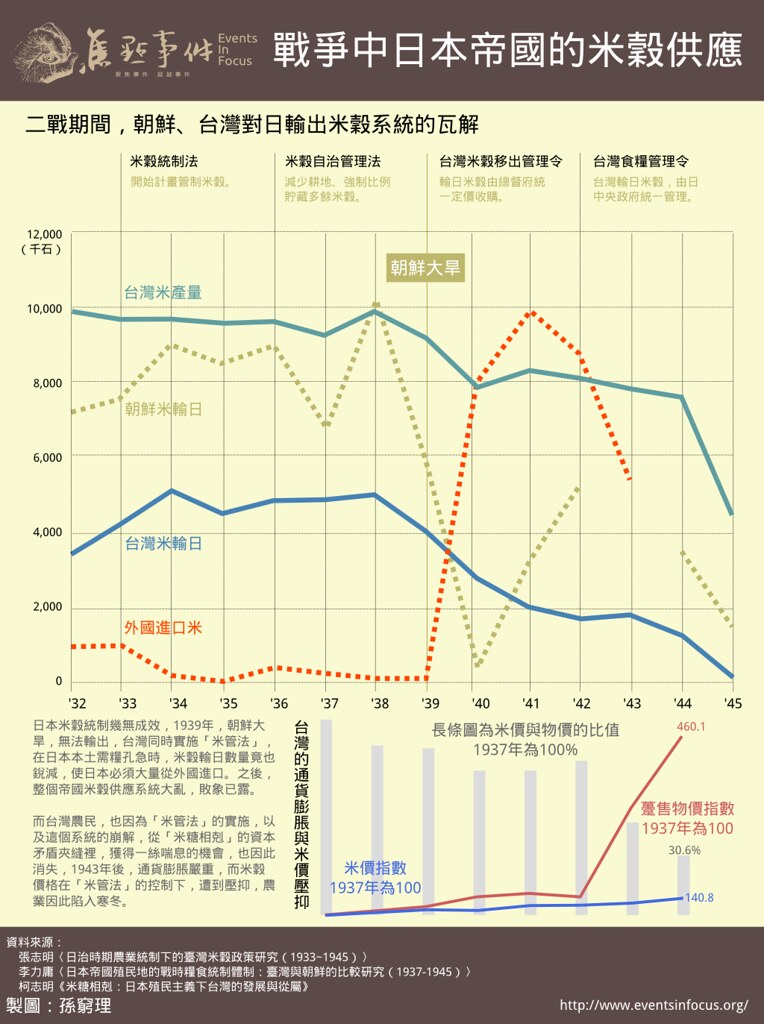

日本政府注意到米輸入本土造成的問題了,1933年,頒佈《米穀統治法》,希望透過國家的力量,調控帝國內部,特別是朝鮮和台灣對日本的米穀輸出,繼續壓低日本的米價,也避免台灣米產量繼續增加,威脅糖業的生存。不過,到1938年之前,《米穀統治法》可以說沒有發揮作用,台灣和朝鮮的米穀輸入日本的數量並沒有減少。而此時,日本中央與台灣總督府面對了兩方的壓力。

台灣「米統制反對運動」從1932年開始,一直到中日開戰後,在肅殺的氣氛下還能繼續,那也是從米穀出口獲利的本土地主和資本家才辦得到;而台灣總督府的態度,顯然是站在另外一邊,也就是一直處心積慮要壓抑稻作,解決「米糖相剋」難題的日本糖業資本。1939年,總督小林躋造排除包括部份日本內閣官僚在內的反對聲浪,實施《台灣米穀移出管理令》,摘除了在戰爭中繼續大發利市財閥的眼中釘,將出口米穀的權利,收歸總督府。學者柯志明在《米糖相剋:日本殖民主義下台灣的發展與從屬》一書中,是這麼說的:

已然啟動市場控制機制的殖民當局在米糖利益間終須有所抉擇,遂乘戰時經濟管制之便,釜底抽薪在1939年越過無力壓低農民收入水準的本地支配階級,代之以全面、直接控制農民所得的辦法:「米專賣」。

1939年,小林躋造提出「皇民化、工業化、南進基地化」的目標,現在一般常被討論的,是文化性的「皇民化」,而後兩者產生的影響則較少被關注,《米管令》則就是在這兩個目標下進行的,總督府殖產局長田端幸三郎認為高米價「農民會在溫室般的保護下而沈溺於安樂,對台灣農業的前景影響甚大」。

不能「沉溺於安樂」,因為台灣農民是有任務的。在農業上,作為「南進基地」的台灣,目標是發展熱帶的作物,以配合日軍在南洋及南中國的擴張,種稻子收入好,會排擠這些農作物的發展,田端所謂的「農業前景」,是這個帝國使命的「前景」。而糧食的價格,與工人的工資是連動的,價格過高,造成工人維生的工資就降不下來,農村可以養得活人,也沒有人要離鄉背井去打工,對於「工業化」的發展也甚為不利。

小林躋造的政策,帶動了一連串的連鎖反應,首先,總督府控制米穀購入及銷往日本的價格,但是沒有控制本地消費的價格,低價買進、高價在台灣賣出,使得總督府從中獲得鉅額的利益;總督府強行介入米穀的運銷之後,台灣和日本的米穀市場因而被切斷,就在1939年,朝鮮爆發大旱,米穀幾乎無法輸出日本,在戰事正殷,日本需糧甚急的時候,台灣米穀的輸入竟也同時銳減。日本只能大量進口外國(主要是東南亞)米穀應急,到了1941年,太平洋戰爭爆發,海上運輸都開始變得困難,整個帝國全亂了套。

隨著戰事的吃緊,1943年之後,嚴重的通貨膨脹出現,在日本政府的糧食管理制度下,米價受到嚴格的壓抑,「米糖相剋」夾縫也隨之消失。

「同為一國」

現在回到李登輝帶起的討論。

從民間的力量,到發展成軍人、官僚、財閥控制的法西斯主義國家,整個形成的過程,是充滿著各種的辯論和衝突的(見本「系列一」、「系列二」的討論),當我們關照到那個時代的那些人所關心的事情的時候,當不至於把所有的「法西斯主義者」當作鐵板一塊,也不至於遺忘了他們對自己國家遭受殖民威脅的焦慮(事實上,這是非常重要的…);不過,這些都無法讓人忽視在那個時代,在那個國家,出現了一個席捲一切的力量。

我也一點不想懷疑當時作為日本人的李╱岩里氏兄弟,為國犧牲情感的真摯,當然,這種真摯的情感,也發生在為建設嘉南大圳而苦思著的八田與一的身上。而正因為其「真摯」,讓人忽略了這一場法西斯主義戰爭的本質,是利益的爭奪,是寡佔,是剝削:不僅是對被侵略、被殖民的人的剝削,也是對所有具有真摯情感同胞(那些甘心赴死的被剝削者)的剝削;正因為「真摯」,一切腐敗的,變得「神聖」了起來。

蓬萊米的育成、嘉南大圳的建設,這些都是在一個帝國的利益與意志下展開的,工農階級或有機會從發展的內在矛盾裡,獲得短暫的空間,就好像「米糖相剋」所帶來的那一絲喘息,隨即在資本的傾軋與帝國的利益下被再度封鎖。台日之間此種緊密的聯繫,當從七十年前「同為一國」:在同一個帝國的意志下,被決定人民的命運裡,重新審視。

關於李登輝的日本姓名「岩里正男」

8月22日,美麗島電子報副董事長郭正亮在〈台灣人不能縱容李登輝的親日史觀〉中,質疑李登輝這個認同經驗的普遍性,以「改日本姓名」作為一個象徵,他提到在1943年底,全台改名的人數,只佔總人口的2%,所以李登輝的經驗是「2%」人的經驗,郭正亮說:

1940年公布「台灣籍民改換日本姓名促進綱要」,規定改姓名家庭必須符合「國語常用家庭」和「符合皇民資格且富於公共精神」兩大條件。李登輝父親李金龍是日本刑警,為了宣示效忠日本殖民政府,就率先將李登輝改名「岩里政男」,哥哥李登欽改名「岩里武則」。

根據伊藤潔的《李登輝新傳》中提到,李登輝的父親李金龍擔任日本警察期間,給自己取日本姓名「岩李龍男」,1929年,他讓李登輝就讀「汐止公學校」時,登記的名字就是「岩里正男」;當時1923年出生的李登輝只有6歲。郭正亮描述,李登輝1940年改姓名,這是錯誤的。1940年,22歲應徵入伍的時候改姓名,跟1929年,6歲懵懂之時,就已取了日本姓名,當然有很大的不同。

1895到1945,50年的日本統治時期,中間1920到1936年,由文官出任台灣總督,其前後總督由武官出任,這「武、文、武」三段時期,大致也是日本政府的「同化」政策的三個時期,1936年小林躋造就職,結束文官總督時代,1939年他提出「皇民化、工業化、南進基地化」激進的「皇民化」政策,才積極鼓勵台灣人改姓名。

郭正亮提到,1943年底有大約2%的人改了姓名,那是依據1944年1月24日,「台灣日日新報」的報導,這2%,大概也就是從1939到1943年的成果,這則報導的背景,是日本要在台灣實施徵兵制度,因此之後將再放寬改姓名的規定,而如此放寬之後,到日本統治結束的一年多裡,有多少人再改了姓名,就不大可考了,而在1939年之前,特別是早於這十年之前的1929年,基本上總督府的政策,根本是不鼓勵台灣人改姓名的。

而出生於1900年的李金龍,也是「生為日本人」,沒見過清朝統治下的台灣,他在1929年(或更早?)就改了姓名,這個經驗,也許可以類比的是在「賽德克巴萊」電影中的「花崗倆(一郎、二郎)」,在霧社事件(1930)發生時,就改了姓名,與李金龍一樣,花崗倆也是擔任日本警察,對日本當局來說,是某種「同化」的樣板的,如此,恐怕不能僅以郭正亮說的「2%」來理解李登輝成長背景,李金龍「站在統治者這邊」的描述固然是不錯,不過,我們也看到了,花崗倆在衝突中認同的矛盾,這些對他的下一代造成的影響又是什麼?或應有更細緻的理解。