【編按】今年(2024)是全球大選年,包括美國、印度,乃至戰爭中的俄羅斯、烏克蘭,都將舉行總統大選,這一連串將影響全球局勢的選舉,1月13號,由台灣打頭陣,緊接著就是2月14號的印尼。

隨著現任總統佐科威兩屆十年任期屆滿,不能再連任,三組候選人角逐這個僅次於中國、印度和美國的世界第四人口大國總統大位的廝殺,也來到最後關頭。

然而,向過去看,佐科威繼承其前任蘇西洛的政策,並沒有太多的創新;向未來看,廝殺激烈的準未來領導人,與佐科威政府又還存在著盤根錯節的聯繫。

高人氣的「木匠之子」佐科威,實際上,過去十年的執政期間,在「大開發」的總目標下,逐漸收緊社會控制,鎮壓社會運動,民間團體受到迫害與抵抗之餘,卻也難以組織足夠強大的政治力量。

在這裡,我們嘗試穿過政治的喧囂,看看印尼的民間團體怎麼看、怎麼做、怎麼想。

KPA 與 KASBI 在2023年9月,於雅加達的遊行(攝影:揚子墨)

文:揚子墨;攝影:李容渝;採訪協力:迪拉米里

2023年9月26日,土地改革聯合會(Konsorsium Pembaruan Agraria,KPA)、印度尼西亞工會聯盟大會(Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia,KASBI)與多個地方性農民聯盟等社運團體,在雅加達市中心,聯合發起農民權益遊行,並停留在獨立廣場西側的主要道路集會。

大約下午2點,遊行隊伍到達 Arjuna Wijaya 雕像旁的集合點後,藍色帆布被鋪開,KASBI 成員上前靜坐,與手持盾牌的警察對峙。其它團體則在其後的戰車上繼續輪流發言,聲討佐科威政府。

但更引我注目的則是戰車旁的現場手繪畫。下午天尚亮時,只有頭頂傳統 Caping 草帽的農民人物被繪出。6點入夜時,整幅畫面完成。藍色帆布與畫面背景的大海恰巧融為一體,強化出印尼作為海洋島嶼國家的意象。

不過,雖然作為背景的藍海平靜平坦,但圖畫中的內容卻是驚濤駭浪。

不要奪走我們的土地。

不要將工人、農民、漁民視為罪犯。

在佐科威的9年任期內:爆發衝突2,710 起、5,882,312公頃土地受影響、860人遭到暴力迫害、2,084人被刑事定罪、80人遭到槍擊、72人喪生。

怵目驚心的數字都來自於 KPA 的統計,它們主要關注農民運動、土地迫遷中的受害者。而長期組織反採礦運動的「礦業倡議網絡 (Jaringan Advokasi Tambang,JATAM)」也發現類似的趨勢,迫害伴隨著 COVID-19 疫情加劇:單2020年一年,全印尼發生45起衝突,8起刑事定罪案件導致69人被定罪。這一數字相較於疫情前的2019年增加了超過4倍,2019年採礦衝突僅發生11起,2014年到2019年間,共發生71起。

佐科維對我們微笑,但沒有做任何事情來阻止(開發和暴力)。他甚至曾說,誰敢阻撓投資,我就用牙齒咬他。

JATAM 法律部門負責人 Muhammad Jamil 如此形容其對於佐科威的印象。

佐科威(CC by picryl)。

佐科威全名是佐科・維多多(Joko Widodo),自2014年以來担任印尼總統。作為木匠家庭出身,印尼首位與政治精英和軍人無關的總統,佐科威長期以親民形象、高支持率著稱,他甚至曾被部分媒體比作印尼的歐巴馬。雖然他的任期到2024年,但他為印尼所規劃的發展計畫已經延伸至2045年,被稱為「金色印尼願景」。

為了實現金色大國夢,佐科威政府幾乎在所有領域大規模放寬投資限制、創造商業友好環境,包括製造業、採礦業、種植園農業、基礎設施建設、軌道交通以及約耗資至少320億美元的群島新首都計畫。只是,佐科威只畫出未來大國的強盛圖景,卻不談這些建設發展過程將被犧牲的土地、工人、小農與自然生態。捍衛工農權益的民間團體於是成為佐科威亟欲咬碎的眼中釘。

當然,這些政策也並非是佐科威的獨創。訪談過的民間團體成員大多無法明確說出佐科威的政策特徵,反而更認為佐科威在政策方面沒有特殊性,基本延續自前任總統蘇西洛(Susilo Bambang Yudhoyono)。

蘇西洛於2004年到2014年的十年間擔任印尼總統。他認為缺乏基礎建設,是印尼投資與經濟成長最大的障礙,他提出2004年到2009年的5年內,投資720億美元,要改進鐵路、公路、橋樑、發電廠、機場、碼頭等設施。而建設基礎設施的資金,印尼政府無法負擔,只能向外吸引投資。

蘇西洛在亞太經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation,APEC)和東協峰會等場合,邀請美、日、中、韓、澳、歐盟及東協鄰國到印尼投資基礎建設;在2005年到2011年,他的第一個任期裡,基礎設施建設投資年均增長達到25.5%。

到了第二個任期,2011年5月,蘇西洛政府提出野心更大的「國民經濟15年(2011到2025)中期建設規劃」。這項政策被簡稱為MP3EI(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia),確立了農業(主要是棕櫚油為主的種植園農業)、採礦業、能源產業、海洋業、工業、旅遊業等8個主要發展的產業和幾乎涵蓋印尼全境的經濟走廊發展計畫。

佐科威繼承了蘇西洛時期吸引外資的基建開發的政策,甚至實踐得更徹底。2014年蘇西洛卸任時基礎設施預算為177.9兆印尼盾,而在佐科威任期的最後一年,2023年此數字已經增加至391.7兆,增長約120%。

印尼大選將在2月14號登場。已經連任過一次的佐科威無法繼續競選。但這並不意味著他的時代的結束。因為目前參選的三組總統候選人中,兩組民調領先的候選人普拉伯沃(Prabowo Subianto)與甘查爾(Ganjar Pranowo)都明確表示將延續佐科威的政策,包括遷移首都和各項引進投資、基礎建設政策。

普拉伯沃與甘查爾的競選海報(攝影:李容渝)。

這兩組候選人雖然是競爭關係,卻都與佐科威關係匪淺。普拉伯沃是印尼獨裁強人蘇哈托(Suharto)時代的將軍,也是佐科威內閣的國防部長,他的競選副手則是佐科威長子吉伯朗(Gibran Rakabuming Raka);甘查爾則是現任中爪哇省省長,學運出身,同時是佐科威所屬政黨鬥爭民主黨(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,PDIP)支持的總統候選人。

另一位總統候選人阿尼斯(Anies Rasyid Baswedan)是學者出身,擔任雅加達特區首長。阿尼斯對於佐科威的政策多有批判,甚至揚言推動取消遷都,但目前其民調大幅落後其他兩位候選人,並不會產生太大影響註釋。

根據Accurate Research and Consulting Indonesia(ARCI)在2023年11月的調查,普拉伯沃當選機率為40.1%、甘查爾35.9%、阿尼斯僅22.2%。

入罪化與暴力

印尼統治者長期以「暴力」作為其工具,將社運人士「入罪化」,則是佐科威更慣用的伎倆。當然,「入罪化」也只不過是被文明包裝過的暴力。

一個典型法案是2020年的《礦業法》修法。這部法規頒布後迅速引起反採礦運動相關團體的抗議。領導申訴與倡議團的印尼法律援助基金會(Lembaga Bantuan Hukum,LBH)萬隆分會主任 Lasma Natalia 說,比較2009年和2020年版本的《礦業法》,佐科威修法中,一項主要改變是針對抗議者的刑事「入罪化」。

在此前的2009年《礦業法》中同時存在兩個刑事相關法條:

162條:任何「阻礙或干擾」採礦許可持有人的採礦業務活動者,處最高一年的監禁,或最高一億印尼盾 (約20萬新台幣)的罰款。

165條:任何違反本法並濫用職權發布採礦許可者,最高可處2年監禁,最高罰款為兩億印尼盾。

因為「阻礙或干擾」的模糊性,第162條法令讓礦業公司可以舉報幾乎所有反採礦運動者,從而方便警察和司法系統將所有運動者打為罪犯。但2009年的《礦業法》仍然具有某種平衡,因為雖然有對於抗議者的懲罰,第165條則針對濫用職權發放採礦許可的政府官員也設計了嚴厲的懲罰措施。所以,可能是各級政府出於對第165條的忌憚,2009年至2020年期間,兩個懲罰措施幾乎都未被實際應用。2020年,佐科威時代的修法打破了此種平衡,165條對於政府官員的限制被刪除,只留下162條針對社運人士。

不過,雖然礦業運動中的法規變化發生於2020年。但在此之前,佐科威政府早就開始用其它法規定罪社運人士。JATAM 的 Muhammad Jamil 舉了四個反礦業運動者的例子:

聲援 Budi Pego 的海報(來源:印尼環境論壇)。

最引人注目的例子是外南夢(Banyuwangi)的Budi Pego案。布迪・佩戈(Budi Pego)是一名火龍果農民和運動者。他反對 Tumpang 山默迪卡銅金礦的開採。他因為使用有關傳播共產主義的布條而被定罪。很奇怪,在布迪・佩戈抗議的時候,突然有一群人展開了一條畫有錘子和鐮刀圖片的橫幅。於是,他就被判刑了。

還有更奇怪的例子。望加錫(Makassar)有一位名叫曼德雷的人,礦業公司拿出錢來,要和他「講和」,但被拒絕,並公開抗議。他向公眾展示裝有他收到的錢的信封、當著所有人的面撕毀。當然,裡面的錢也一併被撕了。結果怎樣?曼德雷先生因破壞貨幣而受到貨幣法的指控。

還有一位朋友在東爪哇。8月17日,他按照獨立紀念日的慣例升起了國旗。最初,旗幟以正確的方式放置在他的房子前面:頂部為紅色,底部為白色。當天,他進入屋內休息,突然,他的旗幟被倒過來了。於是,他被指控侮辱國家象徵。一定有人偷偷倒置了他的國旗。

丹迪(Dandhy)的例子也很典型。他是一位社運人士,在推特上發布貼文,描寫了巴布亞(Papua)人民的苦難,當地的黃金每天24小時不間斷被開採。結果有人向警方舉報他,他被指控觸犯了《資訊與電子交易法(Informasi dan Transaksi Elektronik,ITE)》的誹謗罪。當他被指控時剛剛跟一位政治人物 Budiman Sudjatmiko 就巴布亞問題進行過辯論。

其中Budi Pego的案子最引人困惑,因為他被起訴是2017年的事情,最後一次收到法院傳票也在2018年。沒有人理解為什麼在5年後的2023年,他會被突然抓捕。Muhammad 提到,這起案件連完整的法院判決都沒有被公布,Budi突然就被逮捕,整個事件匪夷所思。這很大可能是對運動人士的新一輪清算。

在上文提及的土地、農民與礦業運動之外,對抗議人士的逮捕也在其它社運場合中被濫用。2020年,伴隨著疫情管控措施,佐科威政府通過了印尼歷史上最大型法律,《綜合法(Omnibus Law)》的修改。

《綜合法》修改案被官方美化為「創造就業法」,其初稿內容長達超過一千頁,一口氣修改79項相關法律的1,244項條文,目的是為投資和發展印尼產業掃清障礙。當然,所謂的障礙,許多都是保護工農以及土地環境的限制性條文,這項破天荒的行為,自然也引起社運聯盟的團結抗議,工運團體在2020年末發動全國性罷工。KASBI 主席 Sunaro 認為,國家濫用警察與「入罪化」和當下社會運動的困境直接相關:

在 2020 年《綜合法》抗議期間,多達6,000人被捕,6人死亡註釋。再加上社群媒體對抗議人士被逮捕的廣泛報導,阻止了更多人走上街頭,從而阻礙了戰鬥。更不用說在這些抗議活動中,有許多人僅僅因為「看起來」比其他人更具威脅性而被警察針對。這次抗議活動中很多人只是因為穿黑襯衫而被逮捕,這並不能真正代表什麼,警方僅靠衣服就認為穿黑襯衫的人代表了無政府主義。這些作法讓人們更不願意抗議。我們的一些成員在這次抗議中被捕,有些人被關進監獄長達4個月。

根據KOMPAS報導,警察總共逮捕5,918人,其中167人因為違法行為被進一步調查。被逮捕者中学生1,548人,無政府组織796人,失業者55人,大學生443人,公眾601人,工人484人。關於抗議者死亡的新聞無完整統計,但確實有個別報導,根據過往情況這類大規模抗議中6人死亡是很有可能性的。

中央集權的佐科威政府

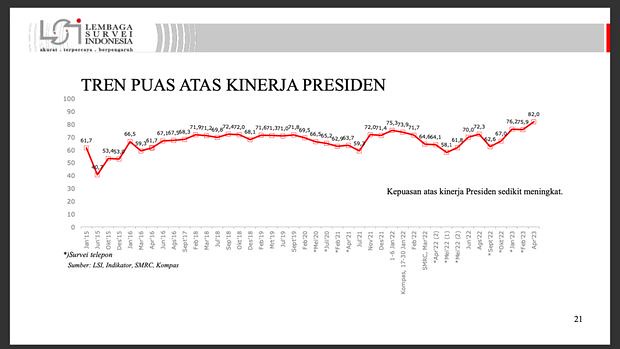

佐科威的滿意度調查。

大肆修改國內法律、濫捕異議人士,這些作法一般而言會被民眾反感,從而影響對政府的支持度。然而,佐科威政府是例外,在2015年至2023年初的9年時間內,佐科威的支持率絕大多數時間都維持在60%到70%的高位。在抗議最激烈,同時也是疫情最嚴重的2020年下半年,其支持率略微下降,但也不曾低於60%。到2023年2月,佐科威的支持率更高達接近76%。這在大多數民主代議制國家都是難以想像的數字。

甚至,即使不談支持率,如果只考慮《綜合法》的誕生與迅速通過,這也是足以令人震驚的「政績」。一項修改如此多法規、影響如此巨大的法案卻在議院和執政聯盟內幾乎沒有受到阻礙。沒有堅強的權力基礎作為後盾,這種結果無法想像。

如何理解佐科威的成功?2014年,當佐科威擊敗前獨裁者蘇哈托的女婿普拉伯沃時,許多民間人士和媒體都將其形容為來自人民的勝利,佐科威被期待進行民主改革、反對寡頭政治。但有學者指出佐科威的成功並不能簡單被理解為草根平民的勝利,雖然他曾獲得許多草根團體的自發支持,但佐科威能夠登上選舉舞台也是因為主要政治人物的允許,其中也包括競爭對手普拉伯沃,因為他們試圖利用佐科威在任職梭羅市長期間積累的聲望註釋。

參考:Fukuoka, Y., & Djani, L. (2016). Revisiting the rise of Jokowi: The triumph of reformasi or an oligarchic adaptation of post-clientelist initiatives?. South East Asia Research, 24(2), 204-221.

佐科威上任後並沒有建立起專業內閣,而是延續蘇西洛時代的方法, 將約40%的內閣職位(一共34位部長,其中14位隸屬於政黨)給予各政黨領袖。他們大多不具有專業背景,這種作法一方面是回報選舉時的支持,另一方面也是籠絡競爭對手。這一趨勢在他的第二任期內仍然延續,2023年底的現任內閣部長共35位,其中17位具有不同政黨背景,比率上升至48.6%。

與此同時,佐科威的執政大聯盟在第二任期內擴大至7個政黨成員,佔據超過80%國會(Dewan Perwakilan Rakyat,DPR)席次。而僅剩的2個反對黨立場保守,並無法真正形成反對力量。其中之一民主黨,是蘇西洛的政黨,而佐科威的外資導向發展主義政策大部分延續自蘇西洛,該政黨的政見立場與佐科威並無太大差別;另一反對黨繁榮正義黨,是伊斯蘭政黨,大多基於宗教教義提出政策意見,在2015到2020年間擔任該黨主席的 Sohibul Iman 甚至曾公開表示忠於佐科威,只扮演提供批評意見的角色。

不論背後是何原因,佐科威成功統合了印尼政壇,讓其可以迅速通過爭議性法案。LBH 萬隆分會主任 Lasma Natalia 表示:

(2020年)《礦業法》就是一個速成過程。政府先拿礦業法嘗試速成,他們發現這是成功的。於是,他們以類似的方式制定了《綜合法》。

他們處理《礦業法》的時間不超過一年,就發布法案,這樣的速度太快了,過程中沒有公眾參與法律的制定。它實際上受到政治局勢的影響,背後是政府、政治問題,還有他們對經濟的看法。這種事情頻繁發生在總統佐科威的第二任期內。

於是《綜合法》僅用時167天就在國會討論完成。另一項重大法案,「遷都法案」甚至僅用時111天。這樣的速度比起往屆總統來得高效得多;權力穩固的佐科威政府繼續將刀砍向體制內其它可能造成威脅的制衡力量,其中最典型的是削弱反腐委員會和介入憲法法庭。

印尼反腐敗委員會(Komisi Pemberantasan Korupsi,KPK)成立於2003年,它原本具有相對於政府的獨立地位,曾拘留起訴數百位政治人物和商人。但是2019年在佐科威第一任期即將結束時,修改法律,被民間團體認為意在削弱反腐委員會:一方面,該機構在修法後被併入國家機構,僱員被轉為政府公務員,失去其獨立位置。同時,還有75名僱員在轉換考試時被解僱,這被認為是政治清除。

另一方面,反腐委員會的各項權力包括對調查員的任命、竊聽、起訴、設立代表處、案件處理期限等都受到了更多限制。這些引發了印尼自1998年蘇哈托倒台以來規模最大的學生運動,但法案並未被撤回。

憲法法庭(Mahkamah Konstitusi,MK)同樣成立於2003年,主要功能是審查法案的合憲性。它和反腐敗委員會一同被視為印尼民主改革的兩個標誌性獨立機構,有權修改或廢除國會的立法結果。

Lasma Natalia(攝影:李容渝)

Lasma Natalia 提到:

以前,一些專業者認為憲法法院是獨立的。有些決定確實有利於改變法律。憲法法官們勇敢地做出一些真正保護社區或憲法的決定。但是在這個時期,我們認為它不再是一個獨立的法院了。國會或總統對法官進行了如此多的干預⋯這10年來,情況發生了變化。現在是政府用法律來使貪腐行為、裙帶關係行為合法化。有專家表示,這些法律只是為了經濟,也是為了寡頭政治,讓他們比以前更強大。

2020年11月,佐科威向在任的六位憲法法院法官授予 Mahaputra Star 勳章,這是國家最高功績榮譽的表彰。LBH 雅加達分會批評,因為這是印尼歷史上首次在法官仍在任時對他們進行直接評價。6位接受勳章的法官佔憲法法院成員(一共9位)多數,授勳又發生在剛剛通過極具爭議的《綜合法》的2020年末。此外,從2020年開始,佐科威還多次出席憲法法院的年度報告並致辭。這些作法都破壞了憲法法院獨立性,很可能影響接下來法官們對於合憲審查的判斷。

最赤裸的干預發生於憲法法院首席法官 Anwar Usman,他於2018至2023年擔任此職位,涵蓋整個佐科威第二任期。2022年5月 Anwar 與佐科威的妹妹 Idayati 結婚,遭到民間團體大量批評違背中立性,但並未辭職。2023年10月,憲法法院通過判決,允許佐科威擔任梭羅市長的兒子吉伯朗,可以在年齡不符情況下參與接下來的總統選舉。此案審核中,Anwar 完全沒有利益迴避。雖然事後他遭到革職,但這並未產生任何實際影響。原本 Anwar 的任期就即將結束,他做出的判決,也無法被撤回。

失去施力點的民間運動

在粗暴可見的定罪與暴力之外,佐科威政府還在陸續拔除那些可以成為民間反對運動施力點的機制。前文所述的憲法法院就是其中一例。民間團體多次使用憲法法院審查來試圖阻止法案。然而,近年來在這方面的努力幾乎全部失敗。

關於《綜合法》的判決起初是民間團體的勝利。2021年11月,憲法法院判決:《綜合法》的立法程序有缺陷、公眾參與不足,政府和國會必須在兩年內修正該法律,否則將失效。但這並未實質阻止佐科威推動相關法案。隨後,2022年底,佐科威以〈特殊政府條例(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)〉的方式重新發佈了《綜合法》內容。在印尼法律體系中,政府條例的位階低於法律,它通常必須是在緊急情況下制定的,由總統直接制定。

印尼金屬工人工會聯合會(Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia,FSPMI)東爪哇分部的秘書長 Nuruddin Hidayat 認為:

佐科威利用「總統條例」的方式繞過了違憲問題,重新實施了《創造就業法》(即《綜合法》),我認為兩者沒有差別。這種做法本身還是違憲的,我們正在進行訴訟。佐科威的作法對於民主政治來說是非常糟糕的榜樣。

2023年10月2日,佐科威妹婿、憲法法院首席法官 Anwar 宣布工會團體敗訴。

同樣是2020年公布的《礦業法》也遭到了民間組織的串聯訴訟。2022年憲法法院公佈結果,民間團體的訴求同樣全部被駁回。組織提起憲法審查的Lasma在談到礦業法運動的未來時談到:「《礦業法》的這一輪倡議已經結束了。因為當憲法法院作出決定後,我們無法繼續下去,沒有其它機制了。」

逐漸失去機制、失去施力點可能是民間運動遇到的普遍問題。

Dwi Sawung(攝影:李容渝)

印尼環境論壇(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia,WALHI)全國總部的 Dwi Sawung 認為對環境運動重要的環評資料現在越來越難以獲得:

WALHI 和其他像我們這樣的人參與環境影響評估的過程變得更加困難。現在只有某些人可以參與。WALHI 不是其中之一。環境影響評估的數據也不再對外公開了。我們在向中爪哇政府申請索取資料後收到了一封回信,政府說這不再是公共資料。

以前是公開的,但現在不再公開了,這很奇怪。《綜合法》可能加劇此問題,因為現在如果相關資料儲存在印尼投資協調委員會,那麼取得這些資料將變得更加困難。

獨立性被削弱的問題也發生在科學研究領域,這間接導致獲得環境相關資料更困難。Dwi 提到,以前印尼科學院(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,LIPI)的數據比較公開、直言不諱,但2021年時,它不再是獨立機構了,改為隸屬新設立的國家研究和創新局。而想要證明污染問題需要對應的專家證人,但這樣的證人如今也正變得越來越難尋找:

大學也有同樣的問題。曾經比較直言不諱的人物,現在卻灰心喪志了。現在很困難,因為我們國家的民主空間正在下降。有時政府不會直接逼迫或禁止教授發言,但他們會懲罰校長。為了證明這種迫害是正當的,政府有時會指責他們發表反民族主義言論。這種專家難找的現象是近四、五年才出現的。此前,很多專家都願意幫助 WALHI。就像我們的雅加達空氣污染案例一樣,許多專家願意為我們的案例公開發言。

對於勞工運動,每年度最低工資的調漲曾經是工會團結、發起聯合行動的重要政治機會,但是在2015年的第78號政府條例中,佐科威廢除了原本由工會、政府、企業、學者組成進行調查協商的最低工資委員會,改以公式來計算每年的調漲幅度,並用參數壓低調漲額。工運人士 Fahmi 認為這樣的政治機會的消失影響了工會的團結:

關於印尼的最低工資與工會運動的探討,請參考:〈鬥出團結:印尼的最低工資〉

在基層裡,不同工會之間有定期溝通,因為他們為相同的目標而戰。2011年、2012年、2013年的時候,發生了總罷工。在城市、地區、直轄市或省級,工會的行動非常活躍。人們真正在交流如何一起抗議,因為他們有一個共同的訴求─提高最低工資標準。這就是趨勢,工會聯盟建設不斷進步,每年都有抗議的政治機會。因為最低工資有談判的空間…這是一種日常練習,一種精神,也是許多工會聚集起來面對的共同問題。但它不復存在了,這導致工會的力量正在減弱。

國會中只存在執政聯盟和保守的反對黨,憲法法院失去功能,從前種種可以發揮作用的政策工具都被消失,街頭的行動面對的是更多的警察、暴力與誣告。如今,留給社運團體的選擇越來越少。但結果上失敗的策略,並不一定意味著行動本身沒有價值,雖然司法體系逐漸失去獨立性,但 Lasma 認為仍應繼續法律行動:

我認為法律程序不是關於輸贏,而是為了證明現在發生了什麼情況。因此,如果沒有一份關於暴力事件或政治選舉暴力事件的報告,或者總統干預憲法或其他事項的報告,我們就無法獲得任何文件和證據來證明這件事確實發生了。

因此,儘管也許有些人對這個過程有點厭倦,但我認為我們必須繼續挑戰。最低限度的目標是證明暴力或違法、裙帶關係、腐敗確實發生了。所以也許今年沒有改變,但也許五年或十年後我們會改變。這是為了長期的目標。

工黨:民間力量如何集結?

在本文書寫的2023年12月,印尼主要城市街頭已經遍佈了總統候選人的海報。不過,我們訪談的民間組織成員並不太在意誰將當選總統。多位受訪者提到,不論誰當選,都不會改變政府政策。一些運動者認為現在的重點是改變政治制度、參與政治,而不僅僅專注於政府法案。

2021年,印尼工人工會聯合會(KSPI)、印尼金屬工人工會聯合會(FSPMI)、印尼農民聯盟(SPI)等超過10個工會、農民、女性團體組織了工黨投入2024年選舉,試圖爭取席次在體制內形成反對力量。工黨似乎是民間社運集結形成政治力量的一個機會。

談到工黨的成立,今年代表工黨在泗水參選的 FSPMI 東爪哇分部秘書長 Nuruddin Hidayat 說:

我們想透過政黨來獲得政治權力。這就是我們想要建立一個政黨的原因。最直接的原因是《綜合法》。我們的主要目標是廢除,或至少提出對工人更有利的修改。因此,我們需要直接參與政策制定和決策過程。

我們不再想成為單純的觀察者。過去我們只能從外部表達我們的訴求,或者乾脆提交給國會。在工黨成立之前,FSPMI 在政治領域的合作是把牌放在多個黨,採用 Lobby and Advocacy(遊說和宣傳) 的方法。當抗議《綜合法》時,我們向所有國會中的政黨提出反對文件。然而,目前國會並不反映公眾利益。所以議會中我們沒有任何代表。我們希望在2024年的選舉中,工黨能夠達到門檻,讓它在國會中擁有權力。

不過,工黨獲得政治權力的過程面臨多重挑戰。

首先是社運參政的老問題―缺乏資源。在雅加達、泗水、萬隆這幾個爪哇島主要城市移動的過程中,我們幾乎從未在街頭看過工黨的宣傳海報。唯一一次關於工黨的海報出現在茂物的郊區,這是一個在雅加達以南60公里的城市。雖然工黨背後的大型工會 KSPI 有超過百萬會員,但是這些會員中大部分都不直接參與工會運動,更遑論響應工黨號召。目前,工黨的影響仍主要侷限在街頭抗議。例如2023年10月憲法法院宣判工會團體敗訴的抗議行動、11月底訴求最低工資上漲的全國各大城市行動中,至少有約三分之一的參與者身著工黨服裝。

其次,工運或社運內部的分裂與不信任。從工運的角度來說,2023年的現在是工會力量衰弱、工會之間缺乏團結的時刻。而組成工黨的工會中也包括一些被視為黃色工會的成員。受到邀請但決定拒絕參與工黨的左翼工人聯盟 KASBI 秘書長 Sunarno 認為:

不團結是最大的問題。分裂是非常常見的問題,正如你在 KSBSI 中看到的那樣,它現在分裂成了四個不同的組織。很多人都想成為領導者。這些工會中的許多人都有自己的議程,由於他們與政黨和政府關係密切,我們將他們視為黃色工會。

Nurudin 也坦承,並非所有工會都支持工黨,因為工黨領導者不夠「左」。但他認為印尼法律禁止共產主義和社會主義,建立一個左翼政黨非常困難。目前的工黨是一個折衷作法。而折衷可能導致工黨處於兩難境地,工黨成員 Muhammad Ridha 於11月在 Asian Labor Review 網站發表了一篇文章,其中就談到:

悲觀情緒源於這樣一種信念,即工黨倡導的基於階級的政治可能不會在選民中引起強烈共鳴,因為選民通常受到宗教價值觀或民族主義的影響。此外,在較激進的團體中,工黨被批評為沒有致力於推動重大政治變革,因為其主要組成部分仍然由保守派人士組成。

工黨的處境尷尬在於:如果無法取得足夠選票,政治化的失敗可能會導致整體運動的士氣低落。而如果工黨高層選擇與既有的政治菁英合作,將更加難以說服左翼立場的組織成員,並削弱其獨立性。面對此困境, Muhammad Ridha 在文章中的回應是,將工黨視為一個機會,它仍然是屬於工人階級的空間,關鍵在於內部的左翼力量與黨外的運動者形成團結,並透過政治策略在工黨內部形成階級政治議程。這樣的觀點並不是將工黨視為工農階級的真正代表,而是將其視為邁向階級政治的機會,至少是政治教育的機會。

這樣的觀點與 Sunarno 有些許類似。他認為工會的一個主要的作用是充當工人的學校,工人們在這裡學習如何組織起來爭取自己的權益。而政治則是工人們接下來要學習的內容:

我們的成員需要學習的另一件重要的事情是如何駕馭政治。他們需要有政治意識並且應該參與其中。擁有政治意識意味著,未來工人必須能夠參與政策制定等重要的政治層面,以便在更宏大的、合法的範圍內實踐變革。KASBI 的最終目標之一是組成一個政黨。一種從工人運動中誕生的運動,與窮人、農民、農民、漁民等基層力量聯合起來。政策必須基於每天奮鬥的人們的需求。

進入印尼國會的政黨票門檻是4%。在今年上半年的各項民調中,工黨的表現一直很差,大多數情況下只有不到0.1%的得票率。不過,11月的一份民調中,工黨的得票率為2.261%,距離當選門檻只有1.7%。

在工會的街頭抗議的過程中,現在已經多了不少與參選、政治相關的演說,工黨主席 Said Iqbal 在11月的一次爭取最低工資的抗議中來到東爪哇的泗水市發表演講,其中提到了工人被奴役的狀態。雖然工黨進入國會的可能性仍然飄渺,但如果在參選過程中讓更多基層工人接觸政治討論,這也未嘗不是一種有意義的積累。