焦點事件記者林靖豪報導

「八樓」是一群人,也是一個場所。

位於香港旺角金輪大廈8A室,香港「學聯社會運動資源中心自治八樓」,在1993年初成立開始,一直扮演著香港社運在方法、思想與行動支援的角色,也成為孕育在主流邊緣戰鬥力量的地方。

今年(2017),7月16日,這個場所的所有權人,也就是香港學聯代表會決議要收回這個地方,並且要求「八樓」在這個(9)月底遷出,「八樓」則發出聲明,拒絕粗暴「回歸」。

過去二十幾年,矛盾而共生的「學聯」與「八樓」,是香港特殊的政治氛圍與社運環境下的產物,在台灣的學生運動/自治的歷史中,產生不了具跨校代表性的「學聯」;也更不可能出現像「八樓」,這一群人和這個場所。

不過,「八樓」也許無法複製,但它的存在顯示出的價值,以及可以提供給我們反思台灣社運的材料,卻十分豐富,在「八樓」面臨再一次危機的前夕,我們就來談談,發生在這個地方的事情。

走進八樓,狹小凌亂的空間裡,時時刻刻都存在著各種討論、爭辯,這是一個被各種想像與焦慮塞滿的地方(攝影:孫窮理,2009)。

這裡,是香港的「自治八樓」。不到25坪的空間裡,大多被不同樣式的鐵架、櫃子給占據了,剩下來的空間中,總是可以看到一群又一群不同面貌的人,討論著各式各樣的議題與行動。

在這個空間裡,孵化出香港這二十年來許多的社會運動實踐,也累積了社會運動的經驗與記憶。但在今年7月,香港學聯開會決議收回八樓,要八樓成員撤出現有的空間。

對於近年來關注香港社會運動的朋友來說,八樓或許不是個熟悉的名字,以下將為大家介紹的是,究竟八樓是什麼?和學聯1997-001有什麼關係?又在做著怎麼樣的社運實踐?

八樓的牆壁上,展示著各種社運的訊息(攝影:林靖豪,2017)。

八樓是什麼?八樓和學聯有什麼關係?

對於關注香港政治與社運的台灣人而言,「學聯」是一個耳熟能詳的名字,學聯的正式名稱是「香港專上學生聯會」,由香港不同大專院校的學生會聯合組成,目前學聯的成員包含香港中文大學、嶺南大學、樹仁大學與香港科技大學等四間大學的學生會1997-002。

而八樓的正式名稱,是「學聯社會運動資源中心」,由於位於香港旺角彌敦道金輪大廈的八樓,因此成員及香港社運圈往往以「八樓」來稱呼這個團體。

八樓的創立,是因為在1993年時,學聯將其屬下的「學聯旅遊部」以2,300萬港幣出售,當時的學聯成員用這筆錢買了學聯的現址,並認為因為這筆錢是過去經營旅遊業所得,來自香港市民,應該用於社會,因此決定在隔年於學聯舊址,也就是今天的八樓,成立學聯社會運動資源中心,作為學聯支援香港社會運動,並傳承、累積社會運動經驗的基地。

學聯當時也決議,八樓由每間成員學校指派一名學生,再加上兩名社會人士所組成的管理委員會來管理,另外八樓也設有秘書處,負責日常的行政與工作。

誰是八樓成員?從共治到自治

雖然八樓在創設時,於組織架構中屬於學聯,但隨著組織的發展,八樓逐漸產生與學聯很不同的組織架構與文化,雙方的關係,也經歷過幾次的轉變。

1995年,當時的學聯與八樓討論後,將八樓定位為包容非主流學運參與者參與運動的地方,也就是使非學生會建制中的學生也有資源搞運動;2001年,隨著越來越多的成員參與八樓的活動,當年的管委會決定開放八樓的治權,讓管委會以外的成員共同參與八樓的運作方向的決策。

然而到了2006年,當年的學聯突然決定將八樓的空間收回,用來當成學聯販賣商品的「福利品部」,雖然最後學聯並沒有推成福利品部的計畫,但卻透過修改章程,將八樓在學聯組織架構中的地位降級到隸屬於秘書處管理,並且不通過任何一位院校的代表進入管理委員會、停止聘請八樓的職員,透過這些方式試圖癱瘓八樓的運作。當年八樓成員經過討論後,決定宣布八樓「自治」,並通過八樓的自治憲章,確保八樓的持續運作。

自治後,八樓便沒有管理委員會,也不再是由管理委員會與參與者共治,而是由「八樓成員」自治管理,而八樓成員的認定方式,則是所有認同八樓理念的參與者,都可以向八樓的成員提出加入的申請,經過所有成員共識同意後,便能成為八樓的成員。此外,雖然八樓目前是自治的狀態,但八樓成員仍將自己視為學聯架構的一部分,每年都會至學聯大會進行工作報告,2010年八樓與學聯也成立了溝通平台,試圖重新對話出雙方的關係與定位。

而目前八樓這個空間,除了八樓成員使用之外,也對外開放給其他香港的社運團體使用。在香港當前房價不斷高漲的情況下,對於規模較小的社運組織而言,要找的能夠固定開會、工作的空間,是越來越困難,因此八樓對於許多團體而言,仍是一個重要的空間。

但是,作為社會運動資源中心的八樓,除了為社會運動提供空間、物資等資源之外,更重要的,是透過實際的社運實踐,補足當前香港社會運動較不被重視、缺乏資源的部分。那麼,八樓的成員們究竟在做什麼樣的社會運動?

關注社會運動的「邊緣」、「邊緣」的社會運動

八樓的社會運動,就是「在一個運動當中,看到不同的層面」,八樓成員黃佳鑫說,主流運動都是個別議題分開搞的,勞工運動可能忽略性別議題,性別運動也可能忽略階級、種族議題。

黃佳鑫以香港的同志運動為例,近年來同志議題在香港越來越受重視,一年一度的同志遊行參與的人數也逐漸增加,但在主流的同志運動中,弱勢的族群與階級的樣貌卻逐漸被忽視,例如移工中的同志,由於近年來香港的同志遊行從周日舉辦改為周六舉辦,但周六移工沒有休假,變得沒有辦法參加,因此八樓參與組織了「Migrant Pride」遊行,在每年同志遊行後的星期日舉辦,讓移工同志的身影不被排除在運動外。此外,八樓也組織了關注基層同志的「基G組」,讓階級底層或非主流形象的同志有聚合、發聲的管道。

黃佳鑫說,其實在主流的社會運動中,往往不太願意接受運動中分歧的樣貌與訴求,而是希望將所有人聚集在相同的旗號之下,然而許多弱勢、邊緣的聲音,卻因此被忽視、排除了。不讓邊緣的聲音消失,讓邊緣的議題在主流運動中被看見,是八樓的社運最重要的核心精神之一。

除了關注主流社運議題中的邊緣外,八樓也關注邊緣的社會議題,目前八樓的成員組成了包含「移工共行委員會」、居留權、性別等等不同的小組。移工共行委員會協助移工自我組織,並透過開設印尼語課程等方式,讓香港人更認識移工的文化;居留權小組每年持續辦活動,持續滾動居留權的議題,讓這個議題不被遺忘,並讓更多新的人認識居留權問題;性別小組目前則關注香港各個大專院校內校方打壓學生推動性別議題的情形。

在參與各個社會運動的過程中,八樓成員也發現,在主流媒體當中,基層的面貌總是被簡化、單一化,而草根的議題也總是被邊緣化,因此自2010年開始,八樓與從事社會議題影像創作的組織「影行者」合作,舉辦草根媒體實習計畫,與各個基層的社運團體合作,希望讓更多人投入關注基層的媒體工作。

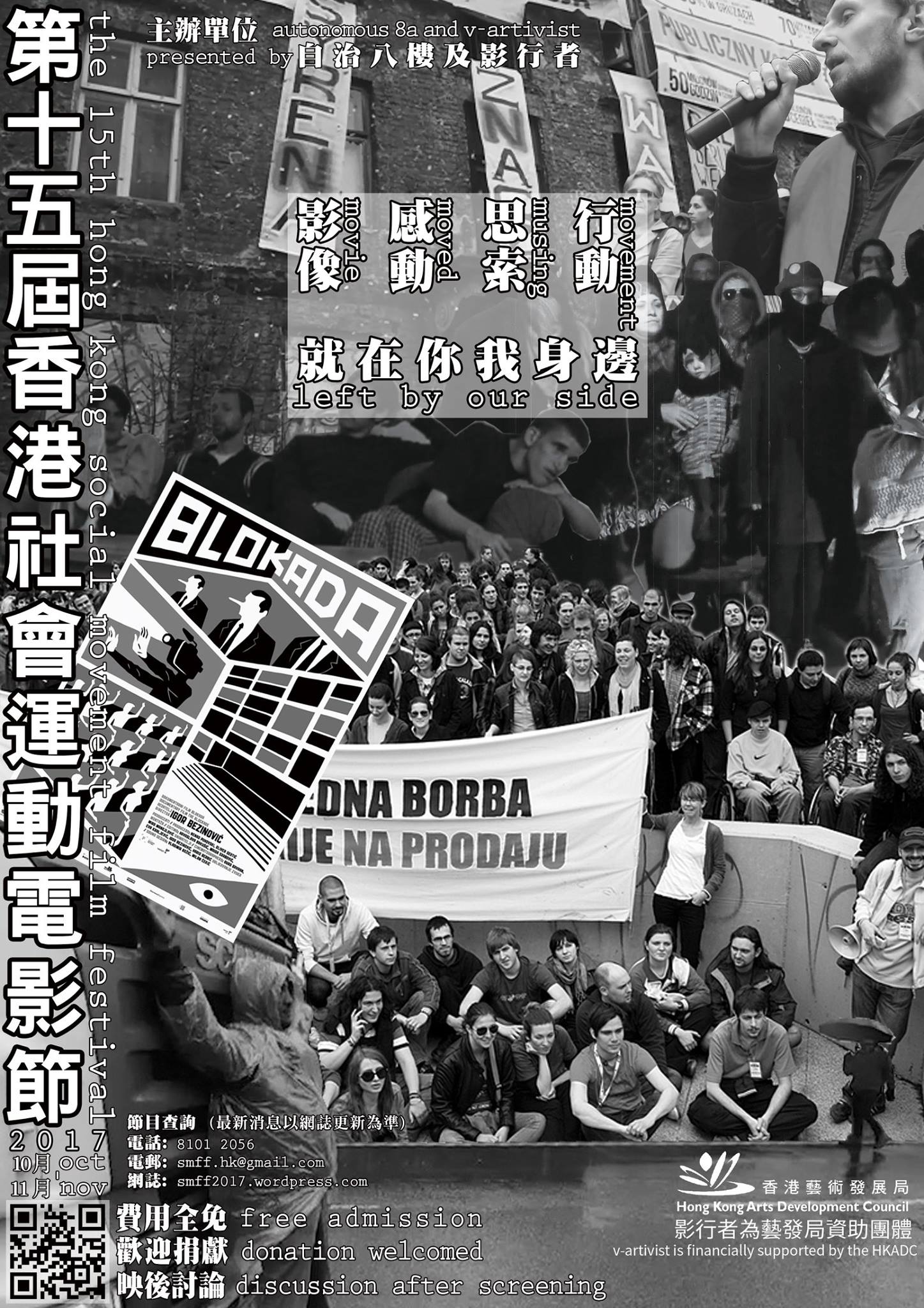

此外,八樓成員也重視如何降低參與運動的門檻,「社會運動電影節」就是這樣想法下的一個實踐,透過社運電影的播放與映後座談,讓各種不同的人都能接觸到社會運動。社運電影節今年已經來到第15屆,透過「交工」的方式,由電影節工作人員無償進行電影的字幕翻譯,拍片者則無償提供影片的播映權,社會運動電影節得以舉辦免費的電影放映,將基層民眾接觸電影節的成本盡量減低。

2017(第15屆)社會電影節將在10月份展開。

跨運動的橋樑 讓弱勢自力發聲

而八樓的成員們除了有共同實踐的項目,個別成員也都分別參與在不同的運動中,成員在不同運動中參與的經驗與遇到的困難,也是八樓成員開會時交流的重要內容。跨運動的組織者持續的交流,建立了不同運動間的橋梁,也讓不同議題間的經驗得以相互累積。

「拆遷運動只關注拆遷問題,其實是一件很奇怪的事情」,曾為八樓成員,過去主要參與反拆遷、重建等運動組織的薯寶說,薯寶在2003年時因為想要拍攝當時香港鯉魚門寮屋1997-003,拆遷議題而開始接觸土地運動,也因此認識了八樓,當時八樓正在鯉魚門展開「我的家園」計畫,調查、記錄鯉魚門寮屋區居民的生活與歷史。

薯寶說,八樓在反迫遷運動中的做法,不同於香港過去的反拆遷運動,過去的運動主要關注拆遷賠償的問題,外力主要是協助居民取得賠償,但八樓的做法,是希望居民能夠自己講自己的問題,不靠社區領袖帶領,也希望居民除了自己的賠償之外,能夠關心其他人的處境。

不過,要協助社區居民自力發聲、關注公共議題,並不是一件簡單的事,薯寶說,只靠他自己,是沒有辦法做得來的,而八樓的討論發揮很大的作用,創造出許多方法。薯寶說,他們會盡可能的去了解社區居民在生活上關注什麼議題,不同的居民有什麼共同關心的事;為了促進社區居民對於公共議題的討論,也會透過讓大家讀報的方式,讓社區居民對於社會議題表達想法。

薯寶也說,在抗爭行動、策略的討論中,他們盡量扮演協助會議進行的角色,讓居民自己去主導會議的進行,但在居民能夠自力討論、行動的過程中,其實會遇到很多困難,例如怎麼讓與會者能夠集中注意力,避免開會時大家只是自說自話,不聽別人的意見,沒有時間參與會議的居民的意見怎麼納入討論,這些都需要組織者扮演許多穿針引線的角色。

此外,薯寶也說,搞社區會遇到很多複雜的狀況,例如社區成員中有新移民遇到工傷的問題,不知道如何申請相關的社會福利資源等等,需要各種不同專業的知識,這時候八樓的網絡,就能給與社區組織者很大的支援。

在反拆遷議題上,八樓不僅關注「補償」的議題,更希望帶動居民對身邊的人的關注,發揮在地的力量,進行民主的討論。

社運團體內部民主的實踐

對於邊緣的關注是八樓在香港社會運動中核心的理念之一,而另一個最重要的理念,就是對於直接民主的堅持與嘗試。「爭民主」是這幾年來香港社運的核心主調,然而究竟什麼是民主,卻不是用一句口號就能夠簡單回答的問題。

黃佳鑫說,民主應該是什麼樣子,是八樓不斷在運動中透過實踐去回答的問題。黃佳鑫曾是香港理工大學的學生會長,也曾任學聯代表會的主席,對他來說,學聯與八樓的經驗,有著很大的不同。相對於學聯重視會議效率,強調科層化的架構,卻使許多成員的意見無法被納入討論中,八樓更重視在實踐中怎麼讓每個人的意見都被重視。

黃佳鑫說,八樓開會討論的文化是讓少發言的人優先說話,成員彼此協助組織想說的話,不會取消別人的意見,決策採共識決,每個人都同意後才做決定,且每個人對於決策也仍保有提出異議的權利,只要有充分的理由,決策都能重新討論。若遇到真的沒有辦法取得共識的情況,八樓成員也會同意對於同一件事採取不同的做法,不會強壓某一邊的意見。

不過,這樣的嘗試當然也會面對挑戰,無層級、所有成員共識決的直接民主,最常被批評的或許就是決策效率的問題,對此,黃佳鑫說,雖然八樓的討論方式可能會花比較多時間,但決議是經每個人充分思考過同意的,重視效率而忽略個人意見的討論,最後執行時可能反而面對異議、反對,最後可能更沒有效率。此外,黃佳鑫也說,對於社運團體而言,重要的應該是組織能不能通過討論與溝通持續成長。

民主自治實驗

而八樓成員對於運動內部民主的實踐,並不只侷限在八樓組織內,也嘗試在社會運動現場中進行實驗。

2005年香港「反WTO」是香港社運界的一次重要洗禮,八樓成員在這一場混亂而激烈的抗爭中,找到自己的位置,圖為八樓成員在灣仔的行動(攝影:孫窮理,2005)。

八樓成員謝旭雯第一次與八樓的接觸,是在2005年香港反WTO的抗爭時,當年來自世界各地的社運組織,在香港展開了各樣激進的抗爭,包括占領香港灣仔區的主要交通幹道等,並與香港警察發生激烈的衝突,香港警方甚至多次動用胡椒噴霧與催淚彈,對於當時香港的社運圈而言,是幾乎未見過的激烈抗爭。

謝旭雯說,當時八樓成員在群眾當中發傳單,在八樓舉辦工作坊,教抗爭者怎麼樣保護自己,包括身體面和法律面的問題,而八樓成員也在抗爭現場留到最後,並協助被警方逮捕的抗爭者。謝旭雯說,在WTO的抗爭中,看到八樓對於抗爭者的自我組織的重視,並不是只把群眾當成抗爭的工具。

這樣的關注,到了2009、2010年香港反高鐵運動幾次大規模的集會時,逐漸發展成為八樓的「民主自治實驗」,八樓成員麥家蕾說,八樓從當時開始嘗試在抗爭現場的大台散場後,在現場組織留下來還想做一些事情的人進行討論,看大家是否還願意行動,以及進行什麼樣的行動。

民主自治實驗的意義,也在於挑戰主流社會運動中群眾參與的不足,以及意見過於單一化的問題。八樓透過走入群眾,組織討論,讓對於抗爭大台的決策有不同意見的人,有集結行動的可能,希望由此實驗一種由下而上的行動。

麥家蕾也提到,即使不完全同意大台,八樓仍會在抗爭現場做協助的工作,例如在大型的抗爭行動中,資訊的傳遞相當混亂,參與的群眾往往沒有辦法得到現場即時、正確的訊息,因此八樓會在抗爭現場成立通訊台,彙整資訊並傳達給現場群眾。

體制內的他者

社會運動需要什麼資源?人力、物資、金錢、組織,這些確實都是社會運動重要的資源,但對於八樓來說,更重要的是,社會運動不能失去自省的能力,不能沒有內部的批判。這也是八樓成員認為八樓為甚麼要留在學聯的體制裡,與學聯對話,甚至對抗的原因。

麥家蕾說,不覺得沒有學聯受到挑戰是好事,學聯作為一個有龐大的資源的組織,其代議式的機制仍有許多問題,而八樓的出現創造了很多內部矛盾,是體制內的他者,挑戰學聯的架構,嘗試找尋其中新的行動空間。

黃佳鑫則認為,很多系統發展到最後會失去自省能力,成為僵固的系統,忽視掉內部的聲音,而八樓希望作為大體制內一個有生命力的部分,讓學生運動內部有更多空間,去進行更多元的批判和嘗試。

香港旺角,金輪大廈八樓(攝影:孫窮理,2009)。

- 香港專上學生聯會(Hong Kong Federation of Students,HKFS),簡稱學聯。1958年5月成立,其會員為香港各大學的學生會,為具香港大學生代表性的組織。歷經1970年代的「保釣」、1980年代支援中國民主運動,1990年代到回歸後的民主運動,乃至近年的「反對小圈子選舉」、「反國教」,一直到2013「佔領中環」與「雨傘革命」,學聯一直是香港學生運動的要角。

- 學聯成員原包括香港全部八所大學的學生會,2015年,由於「雨傘革命」中的路線問題,香港大學、香港浸會大學、香港城市大學和香港理工大學四校的學生會,分別以公投的方式,決議退出學聯,使得學聯目前的成員只剩下四所大學的學生會。

- 「寮屋」相當於台灣具特定歷史脈絡的「違章建築」。1940年代大量出現,1953年,石硤尾大火促成香港政府的公屋政策,以容納寮屋的拆遷戶。1980年代,香港政府紀錄當時所有存在的寮屋的規格,並宣佈之後興建的寮屋為非法。近年香港政府以「財產調查」限制拆遷戶資格,無法入住公屋者只能領到很少的補償金,而持續拆遷寮屋的動作,也引起土地開發圖利財團,以及破壞具歷史紋理傳統聚落的爭議。